法定相続人とは?範囲やケース別の順位をわかりやすく解説

法定相続人という言葉はご存知でしょうか。人が亡くなって相続が発生すると遺族がその遺産を引き継ぐことになる、という事はよく知られています。

しかし、その権利は誰にあるのか、といった点について把握している人は意外に少ないものです。

誰が遺産を相続する権利があるのか分からなければ、遺産の分割についての話し合いをスタートさせられません。

まずは法定相続人が誰なのか知ることから始めてみましょう。

目次

法定相続人とは

法定相続人とは亡くなった方(被相続人といいます。)の血縁者のうち、遺産を受け継ぐ権利をもつ者として、民法で定められた遺族を指します。

法定相続人の範囲が分かれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得することで、法定相続人の該当者を確定することが可能です。

これを相続人調査といいますが、相続人調査が不完全だと、遺産分割協議の後で他の法定相続人が判明し、協議のやり直しになる等のリスクがあります。

相続人調査は丁寧に、正確に行うことが必要です。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

法定相続人の範囲

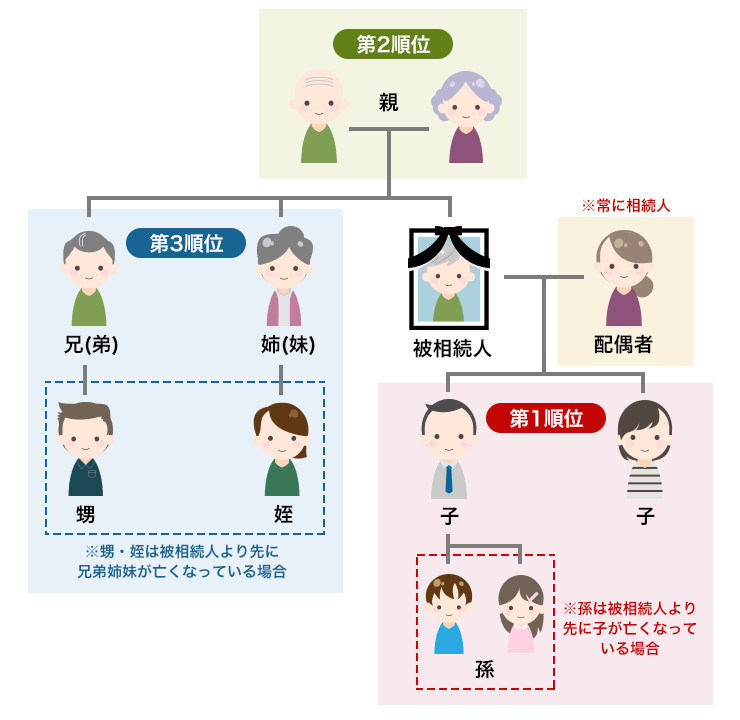

法定相続人になり得る血族の範囲としては、配偶者、子、父母や祖父母、兄弟姉妹が一般的ですが、全員が常に法定相続人になるわけではなく、優先順位が定められています。

また、詳細は以降で解説するのですが、まずは、「配偶者は、常に相続人となる」「(被相続人の)子は第一順位」「父母や祖父母(直系尊属)は第二順位」「兄弟姉妹は第三順位」ということを頭に入れてください。

原則として第一順位の子から相続することになりますが、前順位の相続人が存在しない場合に、次順位の方々が相続することになります。

| 第1順位 | 被相続人の子や孫(直系卑属) |

|---|---|

| 第2順位 | 父母や祖父母(直系尊属) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 |

さらに、上記相続人の中で既に死亡している人物があればその子などが代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。

子が死亡していた場合にはその子である孫、孫が死亡していればひ孫、と引き継がれることになります。

配偶者は必ず相続人になる

法定相続人には決められた範囲内の血族で、優先順位によって確定しますが、それは配偶者以外の相続人の場合に限ります。

配偶者は絶対的な地位をもっており、被相続人の血族の状況等に左右されることなく常に相続人になると民法で定められています。

つまり、相続人となるのは、配偶者+最優先順位となった法定相続人となります。

ただし、内縁関係にある事実上の配偶者についてはそもそも法定相続人になりません。

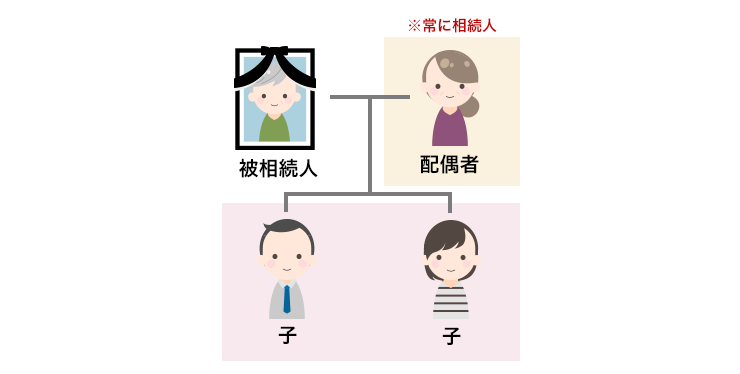

子供がいる場合

被相続人の子供は、相続の優先順位が最も高い第一順位の法定相続人です。

つまり、被相続人に配偶者がいて子供がいる、といった家族構成の場合には、この配偶者と子供が法定相続人となり、他の親族については法定相続人になりません。

「被相続人の子供」とは、前の配偶者との子供や、未婚のまま認知した子供なども含まれます。

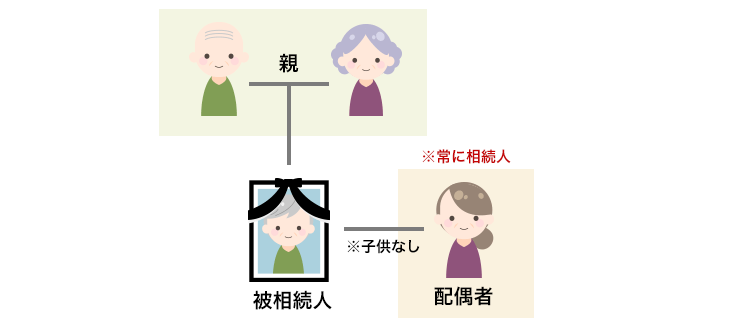

子供がいない場合

被相続人に子供がいない場合、もしくはその子供が既に死亡しており、その孫などがいないといった状況での法定相続人について確認しておきましょう。

この場合の法定相続人は配偶者と第二順位である被相続人の父母となります。

もし父母等も既に他界している(祖父母も他界している)のであれば、配偶者と第三順位である被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。

子供がいなくても、他に法定相続人がいる場合には、配偶者が全ての遺産を受け継ぐことにはなりません。

子供がいるが離婚している場合の法定相続人は?

被相続人に離婚歴がある場合には、その元配偶者との間に子供がいるのかどうか必ず確認しましょう。

既に離婚していたとしても、被相続人の子供はすべて法定相続人となります。

相続人調査により、前妻との子供がいることを初めて知ったということも少なくありません。

さらに、隠し子がいる場合や、結婚はしなかったけれどもそのパートナーとの相手に子供いる場合などで、認知しているケースでは、その子供は同様に法定相続人に該当します。

死別などで配偶者がいない場合の法定相続人は誰か

被相続人の配偶者が、死別や離婚によって、被相続人の死亡時に既にいない場合の法定相続人について考えてみましょう。

この場合は、相続の順位で最優先になった者が法定相続人になります。

つまり、子供がいるのであればその子供が法定相続人となり、子供がいないなら被相続人の父母等、父母等もいなければ被相続人の兄弟姉妹が法定相続人の地位を持つことになります。

配偶者の父母や兄弟といった、配偶者の相続人が相続するといったことはないので注意しましょう。

独身の場合の法定相続人は誰か

被相続人が独身で過去に結婚歴がない場合、相続人調査で未婚のまま認知した子供がいないか確認しましょう。

もし配偶者がおらず、相続の最優先順位の子供がいなければ、法定相続人は被相続人の父母等、父母等が亡くなっているのであれば兄弟姉妹が法定相続人になります。

近年は未婚者の割合が増えてきているので、今後、父母等や兄弟姉妹が対象となるような相続のケースも多くなると考えられます。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

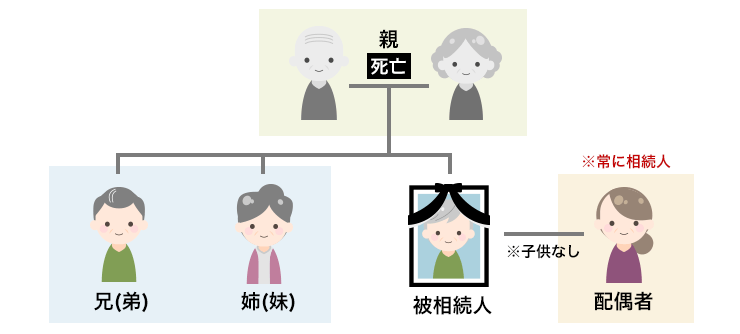

兄弟・姉妹は法定相続人になるか

兄弟姉妹については相続の優先順位は第三順位と最も低くなっています。

しかし、被相続人に子供がいないケースも少なくないため、子どもがおらず、被相続人の父母等がすでに他界している場合には兄弟姉妹が相続人となると考えるとよいでしょう。

この兄弟姉妹には異母兄弟・異父兄弟も含まれます。

そのため、相続人が兄弟姉妹になる場合には相続人調査で被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本等についても確認する必要があります。

配偶者+兄弟姉妹が法定相続人となる場合には、紛争になる可能性が少なくないため、生前の対策等が重要でしょう。

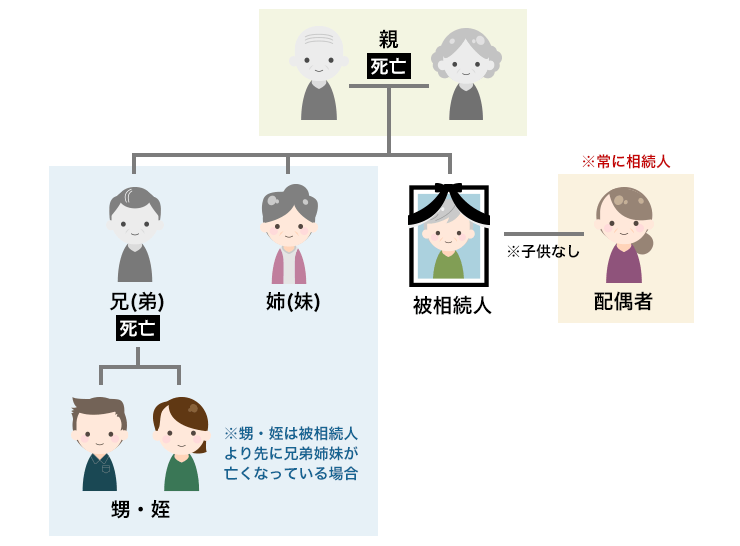

甥・姪は法定相続人になるか

甥姪も法定相続人になるケースはあります。

しかし、法定相続人になるには最も遠い位置にいると言っても良いでしょう。

まず前提条件として、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人に該当することが必要です。

つまり、被相続人に子供がおらず、父母等も既に亡くなっているという状況です。

そして、法定相続人になる兄弟姉妹が相続発生の段階で既に他界していた場合、その子供、つまり被相続人にとっての甥姪へ権利が移行し、甥姪が法定相続人の地位を獲得することになります。

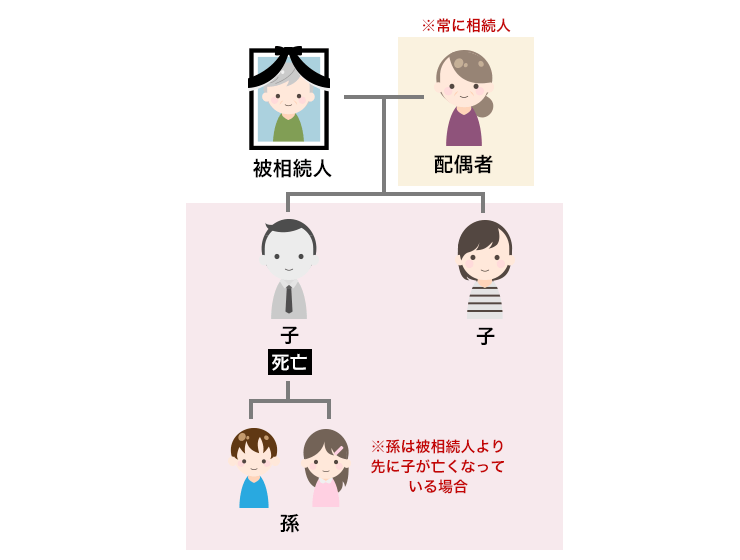

孫は法定相続人になるか

孫が法定相続人になることはあります。孫が相続することを代襲相続と言います。

法定相続人であるはずの被相続人の子供が、相続発生の段階ですでに死亡しているときに、代襲相続となります。

代襲相続をすると、被相続人にとっての孫が、他界した子供に代わって法定相続人としての地位を受け継ぐということになります。

もし、その孫も既に他界しており、更にその子(被相続人のひ孫)がいるのであれば、ひ孫が法定相続人となります。

養子は法定相続人になるか

もし、被相続人と実際には血縁関係でなくても養子に迎えた子がいる場合の相続はどうなるでしょうか。

養子については、実の子供と同様に被相続人の法定相続人になることが法律上定められています。

民法では養子が何人いても全員法定相続人となれますが、税法上では少し事情が異なります。

相続税の申告には、基礎控除や保険金の非課税枠などがありますが、その控除額を決定する為の法定相続人の人数に含められる養子の人数には制限がかかっています。

これは不当に相続税の納税金額を引き下げるための養子縁組を抑制するための仕組みとなっています。

養子の子は法定相続人になるか

被相続人に養子がいる場合、相続時にその養子が亡くなっている場合があります。

養子に子供がいる場合に、養子の子が代襲相続できるかについては、子どもが生まれた時期によって異なります。

この点は、判例により、養子縁組前に生まれていた子供は代襲相続できず、養子縁組後に生まれた子供には代襲相続できるものと考えるとよいでしょう。

相続には順位があり、全員が相続できるわけではない

相続には順位付けがあります。法定相続人の候補者になっても、相続の順位が回ってこなければ相続することはできません。

配偶者は常に法定相続人の地位が確保されているので、この順位からは除かれますが、同一の順位の者だけが相続できると考えればよいでしょう。

基本的には、異なる順位にまたがって、相続することはありません。

具体的には、第1順位は子供であり、第1順位の子供がいる場合には、相続放棄を全員がしない限り、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹が相続人となることはありません。

また、子供がいなければ、父母へ、父母がいなければ兄弟姉妹へと権利が移動することになります。

法定相続人がいない場合

被相続人に法定相続人がいない場合や、法定相続人全員が相続放棄してしまうと、遺産を継承する者が誰もいない状況になります。

この場合に、相続財産の処分が必要となった場合には、利害関係人が家庭裁判所へ申立てを行い、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう事になります。

誰が選ばれるかは事案ごとに異なりますが、借金などがあり清算が必要といった処理の難易度によっては弁護士や司法書士といった専門家が選ばれます。

相続財産管理人が債務の清算や特別縁故者への配当をおこなったあと、財産が残っていれば、その残りの相続財産は国庫に帰属することとなります。

ただ、相続財産管理人の申立ては、予納金等の費用を要するため、あまり利用されていないのが実情です。

法定相続人についてお困りなら弁護士にご相談ください

法定相続人は簡単に把握できるでしょうか。親戚との付き合いが多いのでどんな人がいるか分かっている、というのは意外に当てにならないものです。

被相続人の出生からの戸籍をすべて確認したら、会ったこともない子供がいたというケースは決して少なくありません。

法定相続人を正確に把握することは遺産分割協議における絶対条件です。

相続人調査がうまくいかないケースや、相続人調査をした結果今まで交流が一切ない方が出てきたというケースは少なくありません。

相続問題は、親族だけで解決できないことはよくあることですので、お悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)