企業責任

#労働審判

監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

解雇や未払い残業代、ハラスメントなど、社員とトラブルとなった際に話し合いで解決できればよいのですが、労働審判を申し立てられるケースが昨今増えています。

労働審判は通常の裁判よりもスピーディに審理が進むという特徴があります。会社側の主張を通すためには、労働審判の流れを理解した上で、迅速に対応しなければなりません。

この記事では、実際の労働審判の流れや会社の取るべき対応などについて解説していきます。

目次

そもそも労働審判とは?

労働審判とは、社員個人と会社の間で生じた労働トラブルを迅速に解決する裁判所の手続きです。

3名の労働審判委員会と当事者とで手続きを進めます。

裁判官だけでなく、労働問題に精通する専門家も介入することで、職場の実情を踏まえた審理が可能となります。

労働審判は非公開で行われ、基本的に3回以内の期日で審理が終了します。通常の裁判と比べて短期間で決着がつくのが特徴です。

まずは、話し合いによる調停(和解)が試みられ、調停での解決が難しい場合は、労働審判委員会が解決策を示す「審判」を行います。

審判に異議申立てがあった場合は、裁判に移行します。

労働審判で扱われるトラブルとして、以下が挙げられます。

- 未払い残業代の請求

- 解雇や雇止め、懲戒処分の有効性を争う事件

- 退職金の未払い

- ハラスメントによる使用者責任や安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求

- 採用内定後の内定取り消し

- 配置転換・出向など

ただし、個人間の紛争(上司を相手とするパワハラ事案など)や、労働組合と会社の紛争、社員と会社の金銭貸借の紛争等は対象外です。

労働審判の概要について知りたい方は、以下のページも合わせてご覧ください。

さらに詳しく労働審判とは?労働審判は会社側に不利?

労働審判は会社側に不利な制度ではありません。

裁判ではなく労働審判でトラブルを解決することで、むしろ会社側に有利な結果となることが多いです。

例えば、解雇を巡ってトラブルとなり、会社が敗訴した場合は、解雇期間中の給与(バックペイ)の支払いが必要となります。

裁判は判決が出るまで1~2年と時間がかかるため、その分バックペイも高額化しやすいです。

他方、労働審判は3ヶ月程度と短期で終結するため、裁判よりもバックペイの支払いは少なくて済みます。

また、弁護士費用についても、短期間の対応で済むため、裁判よりも低額に抑えられます。

労働審判の方が金銭的な負担が少ないため、労働審判はチャンスといえます。

労働審判で会社が受けるダメージ

労働審判で会社が受けるダメージとして、以下が考えられます。

- 労力面

事実関係の確認、答弁書等の作成、証拠資料の準備、会社関係者の裁判出頭、弁護士との打ち合わせなど- 金銭面

社員への解決金の支払い、弁護士費用など- その他

労務管理の見直し、社会的信用の低下、他の社員への波及など

労働審判で特に大変なのは、第1回期日までの準備です。

申立書が届いてから答弁書の締め切りまでは、3週間ほどしかないことが通例です。

会社側に有利な結果を得るには、この短い準備期間の中で中身の濃い答弁書を作成し、会社側の主張を尽くす必要があります。

答弁書の作成は専門知識が求められるため、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。

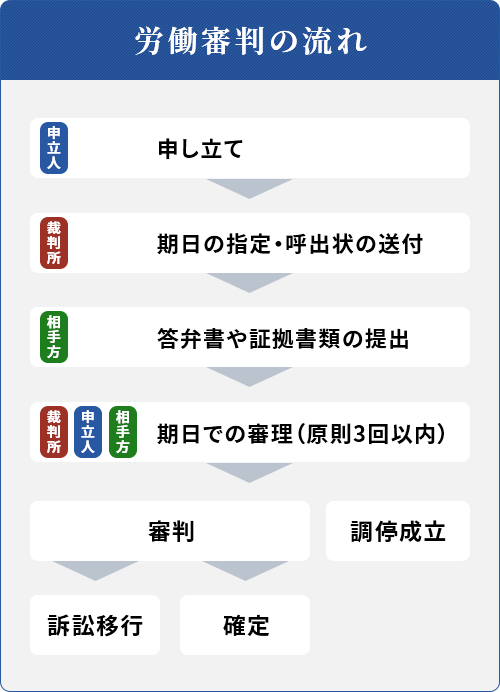

労働審判の手続きの流れ

労働審判の手続きの一連の流れは、以下のとおりです。

- ①労働審判の申立て

- ②期日指定・呼び出し

- ③答弁書等の提出

- ④第1回期日

- ⑤第2・3回期日

- ⑥審判手続きの終了

- ⑦訴訟への移行

①労働審判の申立て

労働審判は、申立人が裁判所に労働審判申立書と証拠を提出することによって開始されます。

会社側からの申立ても可能ですが、社員側からの申立てによることがほとんどです。

労働審判申立書に記載すべき事項は、以下のとおりです。

- 申立ての趣旨(申立人がどのような審判を求めるのか)

- 申立ての理由(申し立てている権利がなぜ発生したといえるのか)

- 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実

(申立人の主張に対する相手方からの反論を想定し、申立人の再反論を記載する)- 予想される争点ごとの証拠

- 当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要(申立て前に行われた交渉やあっせんの状況等)

裁判所のホームページに労働審判申立書のひな型と記載例が掲載されています。

ダウンロードも可能ですのでご活用ください。

また、証拠書類については、未払い残業代トラブルであれば、雇用契約書や賃金規程、出勤簿、タイムカード、給与明細などの提出が必要となります。

また、解雇トラブルであれば、これらに加えて、解雇通知書や解雇理由書なども求められます。

②期日指定・呼び出し

申立人(社員)が裁判所に「労働審判手続申立書」を提出すると、相手方(会社)にこの申立書の写しと「労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告書」が郵送で届きます。

この催告書には、労働審判の第1回期日と、答弁書の提出期限が記載されています。

第1回の期日は原則として申立てから40日以内、答弁書の提出期限は第1回期日の7~10日前に設定されます。

会社側は指定された期限までに、答弁書と証拠書類を、裁判所と社員に対し提出する必要があります。

③答弁書等の提出

労働審判の申立てを受けた会社側は、裁判所が指定する期限までに、答弁書や証拠書類を提出する必要があります。

答弁書とは、申立書の内容に対する主張・反論を記載した書面です。

答弁書に記載するべき項目は、以下のとおりです。

- 申立ての趣旨に対する答弁(申立人が求める審判内容に対する相手方の答弁)

- 申立書に記載された事実に対する認否(申立書に書かれた事実関係に対し、認める・否認する・不知・争うのいずれかの態度を示すこと)

- 答弁を裏付ける具体的な事実(相手方の主張を裏付ける具体的な事実関係)

- 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実

(予想される争点とそれに対する相手方の主張)- 予想される争点ごとの証拠

- 当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要

労働審判では、第1回期日における当事者の主張が、審判の結果を大きく左右します。

そのため、答弁書において、いかに法的に不足なく、説得的な反論ができるかが重要となります。

④第1回期日

第1回期日では、労働審判委員会が申立書と答弁書を踏まえて、社員本人や社長、管理職、関係者などに直接質問する「審尋」を行います。

労働審判委員会は、裁判官(労働審判官)1名と、労働問題の専門家である労働審判委員2名で構成されます。第1回期日の所要時間は2~4時間程度です。

例えば、解雇トラブルであれば、「会社は社員にどのような改善指導を行ってきたのですか」といった質問がなされます。

審尋が終わった後、労働審判委員会が当事者を交互に呼び出し、どこまでなら譲歩できるかなど調停(和解)についての意向を確認します。

お互いに合意できそうであれば、ここで調停が成立します。

労働審判委員会からの質問に適切に回答しないと、心証が悪くなるおそれがあります。

期日に出頭する会社側の担当者は質問や回答を事前に整理しておくことが必要です。

労働審判における和解について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく労働審判を申し立てられたら和解すべき?⑤第2・3回期日

第1回で合意できなかった場合は、第2回期日、第3回期日が開かれます。

第2回は、第1回の2週間~1ヶ月後に設けられることが通例です。

第1回で把握できなかった事実関係などを除けば、基本的に第1回で事実関係の審理は終わっています。

そのため、第2回、第3回では、すでに第1回で示された調停案を踏まえて、各当事者が交互に労働審判委員会と面談し、調停による解決が試みられます。

複雑な事案では、第1回で提出できなかった補充書面や証拠などの提出が求められる場合もあります。

多くのケースで、第2回までに和解が成立して手続きが終了します。

第3回でも合意できなかった場合は、調停不成立となり、労働審判委員会が事案の実情を踏まえた「審判」を下すことになります。

⑥審判手続きの終了

以上のような期日を経て、労働審判は終了しますが、その終わり方には、「調停成立」と「労働審判」と2通りあります。

調停成立

裁判所から示された調停案に、会社と社員いずれも合意すると、調停(和解)が成立し、事件が終了となります。

合意した内容は、調停調書という書面に記載されます。

会社と社員は、調停調書に従って、解決金の支払い等を行うことになります。

なお、調停調書は裁判上の和解と同一の法的効力を持ちます。

そのため、例えば、解決金を期限内に支払わないなど、当事者が審判書に書かれた義務を履行しない場合は、審判書をもとに強制執行をかけ、当事者の資産を差し押えることが可能です。

調停調書は、基本的には労働審判委員会が作成して提案してくれますが、会社側にとって不利な解決となってしまわないようによく検討した上で、修正を求めることも必要でしょう。

労働審判の解決金の相場について知りたい方は、以下の記事をご参考ください。

さらに詳しく労働審判制度の解決金の相場は?労働審判

調停が不成立となった場合は、これまで審理した結果をもとに、労働審判委員会が審判を言い渡します。

この際、通常の裁判でいう判決と似た、審判主文と審判理由の要旨を記載した「審判書」が作成され、当事者双方に送達されるのが通常です。

口頭で伝えられる場合もあります。

「審判書の送達を受けた日」または「労働審判の口頭通知を受けた日」から2週間以内に、社員と会社側いずれからも異議申し立てがなされなかった場合は、労働審判の内容はそのまま確定します。

審判は調停成立と同じく、裁判上の和解と同じ効力を持つため、当事者が審判書に書かれた義務を履行しない場合は、審判書をもとに強制執行を申し立てることが可能です。

⑦訴訟への移行

「当事者いずれからの異議申し立て」や「裁判所の判断による終了(24条終了)」がなされた場合は、労働審判として出された解決案は効力を失い、通常の裁判へと移行することになります。

異議申し立て

労働審判の内容に不服がある場合は、「審判書の送達を受けた日」あるいは「労働審判の口頭通知を受けた日」から2週間以内であれば、異議申立てを行うことが可能です。

一方の当事者が異議申立てを行うと、労働審判は無効となり、労働審判の申立て時にさかのぼって裁判が起こされたとみなされるため、通常の民事裁判へと移行します。

民事裁判は、労働審判を行った同じ地方裁判所で行われます。

もっとも、異議申立ては取り下げが認められていないため、慎重に検討する必要があるでしょう。

裁判所の判断による終了(24条終了)

労働審判は、スピーディな解決を目的としているため、原則3回以内の期日で終了、証拠は期日内で調べられるものに限定されるなど、一定の制限が置かれています。

そのため、複雑な事案など、3回の期日では解決が難しい事案に関しては、労働審判員会の判断により審判を行わずに終わらせることがあります。

これを24条終了といいます(労働審判法24条1項)。

24条終了となると労働審判は終わり、自動的に裁判へと移行します。

24条終了が行われる可能性の高いケースとして、以下が挙げられます。

- 事実認定のため、多くの証人尋問を必要とする事案(ハラスメントなど)

- 大量の証拠書類の確認が求められる事案(労働時間が争点となる残業代請求など)

- 高度な専門的知識が必要とされる事案(発明の対価など)

- 労使の合意が難しく、異議申立てが予想される事案(復職を求める解雇事件など)

労働審判の手続きにかかる期間は?

労働審判の特色として、「申立てから解決までの期間が短い」という点があります。

裁判所が公表した統計データによると、2006年から2023年までに行われた労働審判の平均審理期間は81.7日であり、約66.4%の事件が申立てから3ヶ月以内に終了しています。

解決までに1~2年程度かかることの多い通常の裁判(民事訴訟)と比べて、早期解決が見込めるというメリットがあります。

トラブルの内容によって解決までの日数が変わるため、必ずこの期間内に終わるとは言い切れませんが、大体の目安として3ヶ月程度と考えるとよいでしょう。

労働審判にかかる期間について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく【企業向け】労働審判にかかる期間はどれくらい?労働審判を申し立てられた際の会社側の対応ポイント

申立書が会社に届いてから答弁書の提出期限までは、3週間ほどしかないことが通常です。

労働審判委員会は、第1回期日までに提出された答弁書や証拠を精査し、おおよその解決の方向性を決めてしまいます。

答弁書の出来具合で結果が決まるといっても過言ではありません。

そのため、すぐに関係者に事情聴取し、答弁書に予想される法律的な争点や、主張・反論したいことを盛り込み、適切な証拠を選別し、第1回期日に臨む必要があります。

なお、専門的知識が必要な答弁書の作成や期日の対応を、弁護士に委任することも可能です。

弁護士であれば法的に説得力のある答弁書を作成でき、第1回期日に出席して助け舟を出しながら審尋をサポートすることも可能です。

労働審判を起こされた場合に会社が取るべき対応については、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく労働審判を起こされた場合の会社側の対応とは?労働審判の流れや会社側の対応については、弁護士にご相談ください

労働審判では、第1回期日が決定的に重要です。

労働審判を申し立てられたら、第1回期日までに十分な主張・反論ができるよう、すぐに準備に着手しなければなりません。

労働審判への対応には時間的余裕がありませんので、申立書を受け取ったら、できる限り早く弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人ALGには、会社側の労働問題を得意とする弁護士が多く所属しており、数多くの労働審判を扱った経験があります。

答弁書の作成や証拠書類の選別だけでなく、労働審判へ代理人として同席するなど労働者側と直接交渉することも可能です。

労働審判の対応でお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

この記事の監修

弁護士 家永 勲

弁護士法人ALG&Associates 執行役員

- 保有資格

- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

企業の様々な労務問題は 弁護士へお任せください

会社・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受付けておりません

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

受付時間:平日 09:00~19:00 / 土日祝 09:00~18:00

- ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)

- ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。

- ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。

- ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。