弁護士依頼前

約470万円

交通事故では、加害者が加入する保険会社からの示談金(いわゆる損害賠償金)の提示を受け、金額や支払方法等について交渉していくのが一般的です。

このとき、保険会社は自社の支払いを最小限にするため、できるだけ示談金を低額に見積もって提示してくることが多いです。

このように、提示された示談金が適正額を下回っている場合には増額できる余地があります。

とはいえ、示談金の相場がわからなければ、提示された金額が適正かどうか判断することはできません。

そこで本記事では、示談金の内訳を紹介したうえで、内訳ごとの計算方法や相場を解説します。併せて、示談金に大きく影響する事情(要素)などについても説明しますので、ぜひご覧ください。

弁護士依頼前

約470万円

弁護士依頼後

約750万円

約280万円の増加

目次

交通事故の示談金の相場を一概にいうことはできません。交通事故は1件1件、具体的な状況、怪我の程度、賠償請求できる項目、後遺障害の有無、過失割合などが違うため、示談金の額も変わってくるからです。

とはいえ、示談金の内訳の多くを占める慰謝料には相場があるので、目安を示すことはできます。

なお、示談金と慰謝料がイコールだと誤解されている方も少なくありませんが、慰謝料はあくまで示談金の一部です。この点を誤っていると、示談金の交渉で不利な立場になりかねないので注意しましょう。

下記のリンク先で紹介する計算ツールでは、簡単な情報を入力していただくだけで、ご自身のケースでもらえる慰謝料の金額の目安を確認することができます。

合わせて読みたい関連記事

しかし、これはあくまで機械的に出した数字です。より具体的な状況を反映させた金額を知りたい方は、弁護士に相談して計算してもらうと良いでしょう。

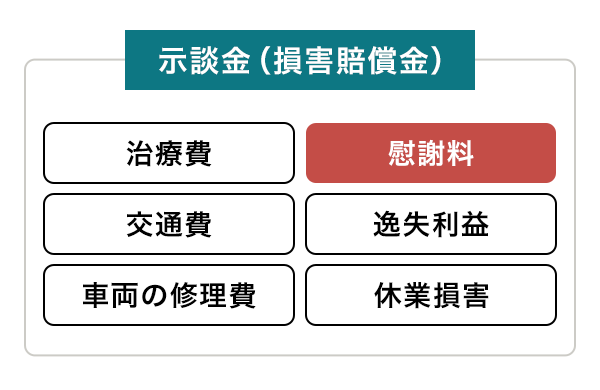

ここで、交通事故で請求できる主な示談金の項目をご紹介します。

| 治療関係費 | 通院交通費、入院雑費、付添看護費など |

|---|---|

| 入通院 慰謝料 |

交通事故による怪我のせいで入院・通院しなければならなくなった場合に受け取れる、精神的苦痛に対する賠償金 |

| 後遺障害 慰謝料 |

交通事故による怪我が完治せず一定程度以上の後遺症が残った場合に受け取れる、精神的苦痛に対する賠償金 |

| 死亡慰謝料 | 事故の被害者が亡くなってしまった場合に受け取れる、精神的苦痛に対する賠償金 |

| 後遺障害 逸失利益 |

後遺障害が残ったことで得られなくなってしまった収入・利益 |

| 死亡 逸失利益 |

事故の被害者が亡くなってしまったことで得られなくなってしまった収入・利益 |

| 休業損害 | 交通事故による怪我の治療等のために働けず、得られなくなってしまった収入・利益 |

| その他 | 葬儀費用、車の修理費など |

それぞれの項目のより詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

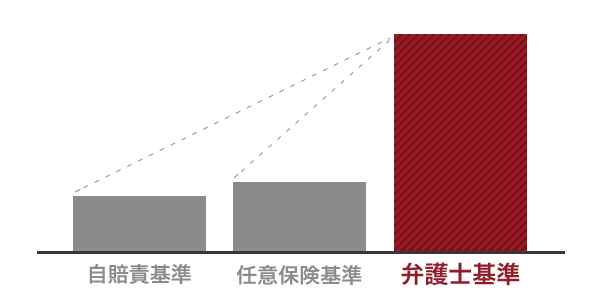

交通事故の慰謝料を計算する基準には、次の3種類があります。

どの基準を適用するかによって慰謝料の金額は大きく変わってくるので、それぞれの特徴をよくご理解ください。

| 自賠責基準 |

自動車の所有者全員に加入が義務づけられる、自賠責保険で適用される算定基準です。 一般的に、被害者の損害を最低限補償するだけの金額しか算定できないほか、補償額の上限もあります。 |

|---|---|

| 任意保険基準 |

自賠責保険をカバーする任意保険で適用される算定基準です。 保険会社ごとに指標が異なりますが、自賠責基準で算定される金額より少し高額が算定される傾向にあります。 |

| 弁護士基準 |

これまでの交通事故に関する裁判例を分析して作られた算定基準です。 一般的に、3つの基準のなかで一番高額な慰謝料が算定されます。 |

もっと詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事もご参照ください。

下表は、1ヶ月ごとに入通院慰謝料の相場をまとめたものです。

条件は、【1ヶ月あたり10日通院したケース】としています。通院期間と算定基準によってどのように変わっていくのかにご着目ください。

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 8万6000円 | 軽傷19万円/重傷28万円 |

| 2ヶ月 | 17万2000円 | 軽傷36万円/重傷52万円 |

| 3ヶ月 | 25万8000円 | 軽傷53万円/重傷73万円 |

| 4ヶ月 | 34万4000円 | 軽傷67万円/重傷90万円 |

| 5ヶ月 | 43万円 | 軽傷79万円/重傷105万円 |

| 5ヶ月 | 51万6000円 | 軽傷89万円/重傷116万円 |

ご覧のとおり、弁護士基準は自賠責基準と比べてより高額になることがわかります。

また、弁護士基準の場合には、軽傷と重傷で相場が異なる点に注意が必要です。

それぞれの算定基準ではどのように慰謝料を求めるのか、具体的な計算方法は、下記の記事でご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害慰謝料の相場は、等級ごとに決まっているという特徴があります。

そもそも後遺障害とは、交通事故が原因で残ってしまった後遺症が、日々の生活や仕事に“ある程度以上”の影響をきたしていると認められ、14段階の等級に区分されたものをいいます。

なお、同じ1級、2級でも、寝たきりになるなど介護が必要な場合とそうでない場合とで大きく分けられています。

介護の要否や等級ごとの金額も然り、算定基準別の金額の差にもご着目ください。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |

| 2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |

| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |

| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |

| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |

| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

このように、介護の要否や等級別に金額が異なることに加えて、2つの基準を比べると、3倍近く差があることが見て取れます。

適正な慰謝料を獲得したいのであれば、基本的に弁護士基準を適用するべきだといえるでしょう。

下記の記事も併せてお読みになると、より理解を深めていただくことができます。

合わせて読みたい関連記事

死亡慰謝料は、他の2種類の慰謝料とは異なり、被害者本人の分だけでなく遺族の分も支払われます。

死亡慰謝料も、算定基準によって求め方が違ってきます。それぞれの相場を比較してみましょう。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 被害者本人 | 400万円 |

| 請求者1人 | 550万円 |

| 請求者2人 | 650万円 |

| 請求者3人以上 | 750万円 |

| 被扶養者がいる場合 | 200万円 |

| 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| その他 | 2000万~2500万円 |

大前提として、自賠責基準では、相場を算出するうえで“被害者本人分”と“遺族分”とに分けて考えるのに対して、弁護士基準では、それぞれを合計して相場を考えます。

そのため、自賠責基準では被害者本人分400万円を基礎として、慰謝料を請求できる遺族の人数に応じて増額していきます。

なお、被害者が誰かを扶養していた場合には、別途200万円が加算されます。

これに対して、弁護士基準の相場は、被害者の家庭内での役割に応じて決まっています。

自賠責基準のようにはっきりとした基準はないものの、被害者が扶養している人数が増えれば、増額できる可能性があります。

より詳しい説明をご覧になりたい方は、下記の記事でご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

交通事故の状況によって示談金は大きく変動するため、一概に相場をいうことはできません。しかし、状況をある程度まで絞れば、だいたいの相場を示すことはできます。

そこで、交通事故で「軽傷を負ったケース」・「重傷を負ったケース」・「過失がまったくないケース」の3通りを想定して、それぞれのケースでもらえる示談金の目安をご紹介していきます。

打撲やむちうちは、他の怪我と比べて治療が必要な期間が短いことが多いので、一般的に軽傷とされます。

たとえ軽傷でも、交通事故が原因で治療が必要になった事実に変わりはないので、示談金をもらうことができます。

ここで、具体的なケースを使って、軽傷の場合にもらえる示談金を求めてみます。

【むちうちで後遺障害が残ったケース】

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 治療費関係 | 10万円 | 10万円 |

| 入通院慰謝料 | 51万6000円 | 89万円 |

| 休業損害 | 18万3000円 | 70万円※ |

| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |

| 後遺障害逸失利益 | 43万円 | 137万4000円 |

| 示談金合計 | 173万2000円 | 416万4000円 |

※休業損害は、休業により給料が減額された金額となります。年間の労働日数などにより異なります。

骨折など、治療が長引く傾向にあり、重い後遺障害が残る可能性が高い怪我は重傷に分類されます。

一般的に、軽傷と比べて重症の方がもらえる示談金が高額になります。

では、重度な骨折により、足関節の一つが全く動かなくなったような、重い後遺障害が残った場合にはどのくらいの示談金をもらえるのか、具体的なケースを例にみてみましょう。

【骨折で後遺障害が残ったケース】

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 治療費関係 | 120万円 (支払限度額を超えたため) |

100万円 |

| 入通院慰謝料 | 154万円 | |

| 休業損害 | 63万7800円 | |

| 後遺障害慰謝料 | 819万円 (後遺障害等級8級の支払い限度額) |

830万円 |

| 後遺障害逸失利益 | 約3870万円 | |

| 示談金合計 | 838万3582円 | 約5000万円 |

過失割合10対0の事故のケースとは、被害者にまったく過失がない、いわゆるもらい事故のケースです。

例えば、信号待ち中に追突されたケースや、走行中センターラインをオーバーしてきた対向車に衝突されたケースなどです。

一般的に、慰謝料の相場は過失割合を10対0と仮定して計算するため、もらい事故だからといって相場が変わるわけではありません。

つまり、弁護士基準で計算した示談金が、基本的に一番高額になることに変わりはありません。

そのため、保険会社に提示された示談金についてよく検討せずに合意すると、損してしまう可能性が高いので注意しましょう。

過失割合とは何なのか、10対0のケース以外にはどのようなケースがあるのかなど、気になる方は下記の記事も併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

乗っていた車などは壊れたものの、誰も怪我をせずに済んだ事故を物損事故といいます。

物損事故でも損害が発生する以上、示談金をもらうことができます。

ただし、基本的に、慰謝料をもらうことはできません。

慰謝料は精神的・肉体的苦痛に対する賠償ですが、怪我をしていない以上、肉体的な苦痛は生じませんし、精神的な苦痛についても、財産的な損害を賠償すれば癒されると考えられているからです。

物損事故でもらえる示談金の主な内訳は、次のとおりです。

物損事故でもらえる示談金の詳細や、慰謝料が認められる例外的なケースなどは、下記の記事で解説しています。

合わせて読みたい関連記事

物損事故では慰謝料が発生しない分、人身事故の場合と比べて示談金が低額になります。物損事故の示談金の相場は、自動車の修理額にもよりますが一般的に数万~30万円程度といわれています。

なお、物損事故と思い、特に深く考えずに示談をしてしまうと、怪我をしてその後病院に行き治療を受けたとしても、治療費を支払ってもらうことは原則できません。

また、示談をしていなくても、物損事故だと思い病院に行かないでいると、その後、体に異変が生じても賠償の対象にならない危険があるので、症状がある場合には、病院で診察を受けましょう。

物損事故と人身事故では補償される範囲や示談金の額が大きく異なるので、誤った対応をしないように注意する必要があります。

治療に関連してかかった費用も、示談金として請求することができます。

具体的には、

といったものが治療関連費となります。通常、実際にかかった費用(実費)に相当する金額を請求できます。

ただし、過剰診療にかかった費用など、必要性や相当性の認められないものは、交通事故による損害として認められません。詳しくは下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

休業損害とは、交通事故による怪我の治療等のために働けず、得られなくなってしまった収入・利益のことです。

基本的に、事故前に収入があった人や、家事などの金銭的に評価できる仕事をしていた人(主婦や主夫)が請求できます。また、未成年者でも、アルバイトなどで稼いでいれば休業損害が認められます。

休業損害を計算する際にも、慰謝料の計算で使われた3つの算定基準が使われます。具体的には、次の計算式を使って求めます。

【自賠責基準】

1日あたり6100円×休業日数

【弁護士基準】

1日あたりの基礎収入×休業日数

詳しい考え方を知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残ったり、被害者が亡くなってしまったりしたために得られなくなってしまった収入・利益のことです。

前者の場合に後遺障害逸失利益が、後者の場合に死亡逸失利益が、損害として賠償請求することができます。

逸失利益は、次の計算式を使って求めます。ただし、職業、性別、年齢といった個々人の事情によって求め方が少しずつ異なるので、複雑に思えるかもしれません。

〇後遺障害逸失利益

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

〇死亡逸失利益

1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

計算方法の詳細について気になる方は、下記の記事でご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

ご自身に過失割合が付与される場合、もらえる示談金が減額されてしまうため注意が必要です。

過失割合とは、発生した事故に対する当事者それぞれの責任の度合いをわかりやすく数値で表したものです。

被害者にも事故を起こした責任が認められる場合、過失割合が付与されます。この場合、示談金の額から、過失割合に応じた金額が減額されてしまいます(過失相殺)。

より高額な示談金を受け取るためには、ご自身の過失割合を下げることが重要です。

弁護士に頼めば、過失割合を証明するうえで有利に働く資料集めなどを任せることができるため、過失割合を下げられる可能性が高まります。

詳しい解説は下記の記事で行っています。

合わせて読みたい関連記事

もらえる示談金を増額するためには、以下のポイントが重要になります。

自分の過失割合を下げる

過失割合が大きくなるほど、過失相殺によって減額される金額が大きくなるので、受け取れる示談金は減ってしまいます。逆に考えれば、過失割合が下がれば減額される金額も小さくなり、より多くの示談金を受け取れるようになります。

適切な後遺障害等級認定を受ける

認定された後遺障害等級によって、もらえる後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の金額は変わります。

一般的に、重い等級が認定されるほど高額になっていきます。

したがって、実際の症状よりも軽い等級が認定されてしまうと、あるいは等級認定が受けられないと、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の金額は本来もらえたはずの金額より減ってしまいます。

そのため、症状に見合った等級認定を受けることが重要です。

完治・症状固定するまで、適切な頻度で治療を続ける

慰謝料の計算では、入通院した期間や日数が結果を左右しかねませんので、“適切な期間・頻度での治療”を意識しなければなりません。

適切性が疑われると、本来もらえるはずの金額より低い慰謝料しかもらえなくなってしまう可能性があります。

例えば、治療期間中に長期間通院していない時期がある場合、その後の治療の必要性が疑われてしまい、治療費が減額されてしまうことがあります。

さらに、治療の経過や検査結果の推移などがしっかり記録されていないと、適切な後遺障害等級認定を受けることができないので、適切な期間・頻度、治療を続けることが重要です。

弁護士基準で請求する

示談金は、どの算定基準を適用するかによって大きく金額が変わります。基本的に、弁護士基準を適用するケースが最も高額な示談金を計算できるとされているので、弁護士に依頼して、弁護士基準で示談金を計算してもらうことをおすすめします。

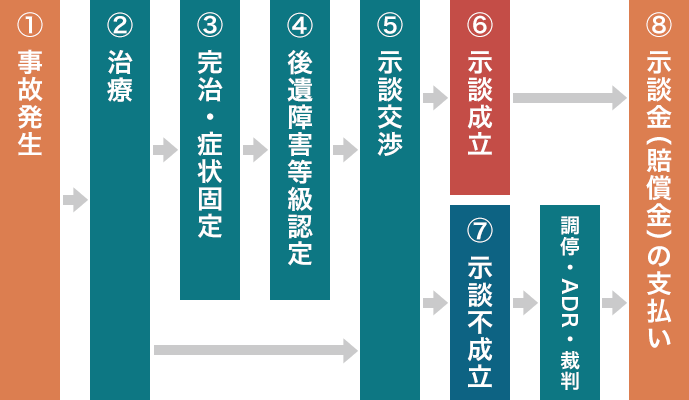

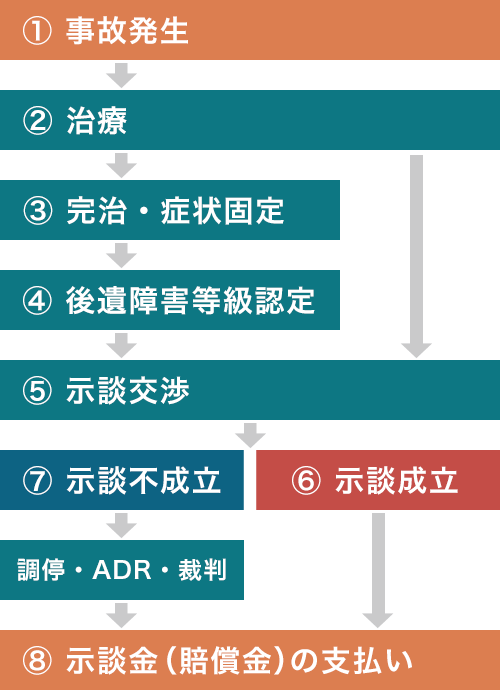

交通事故が発生したら、物損事故でない限り、まずは病院を受診して治療を始めます。そして、完治または症状固定と診断され、事故による損害額が確定するまでは治療を続けます。

損害額が確定したら示談交渉を行い、合意できれば示談が成立し、後は示談金が支払われるのを待つことになります。

一方、合意できなければ、示談不成立として裁判に発展します。この場合は、判決が下った後、判決内容に従って示談金が支払われます。

詳しい説明は下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

保険会社が交渉相手方であれば、通常示談書の取り交わし後1~2週間程度で示談金が支払われます。

示談が成立してから示談金が支払われるまでの流れは、下記のとおりです。

示談金は、基本的に示談が成立するまでは受け取れません。

そのため、事故により働けなくなり収入が途絶えているなど、経済的に余裕がない場合には生活費が足りなくなってしまう可能性があります。このような場合には、仮渡金制度の利用を検討しましょう。

仮渡金制度とは、示談金の額が確定する前に、保険会社から前払い金を支払ってもらえる制度です。

仮渡金制度では、支払いを受けられる条件と金額があらかじめ決まっています。詳細は下表をご覧ください。

| 被害者の状態 | 受け取れる金額 |

|---|---|

| 1 死亡した者 | 290万円 |

| 2 重傷で次に該当する者 a. 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの b. 上腕又は前腕骨折で合併症を有するもの c. 大腿又は下腿の骨折 d. 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの e. 14日以上病院に入院を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの |

40万円 |

| 3 上記を除き次に該当する者 a. 脊柱の骨折 b. 上腕又は前腕の骨折 c. 内臓の破裂 d. 病院に入院を要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの e. 14日以上病院に入院を要する傷害 |

40万円 |

| 4 上記を除き11日以上医師の治療を要する傷害 | 5万円 |

このように、支払いの条件と金額が決まっているため、申請をすれば比較的短期間で前払い金を受け取れます。

なお、仮渡金は1回しか請求できないので、しっかりと計画を立ててから請求するようにしましょう。

また、最終的に確定した示談金の額が前払い金の額を下回ったときは、過払いを受けた差額分を返金しなければならないので注意が必要です。

ここで、弁護士が介入することにより、示談金を大幅に増額できた実際の事例をご覧ください。

道路上で交通誘導の仕事をしていた依頼者は、加害車両に衝突されて右足を骨折し、その後2年半ほど通院した後に症状固定しました。

そして後遺障害等級認定を申請した結果、12級13号が認定され、保険会社から既払い分を除く示談金を約470万円とする賠償案を提示されました。

弁護士法人ALGには、提示された金額の妥当性や増額の余地を確認するためにご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。

実際の交渉では、慰謝料や逸失利益などの損害項目が争点となりましたが、こちらの主張する金額の妥当性を強く主張し、リスクを回避しながら交渉を続けました。

その結果、争点となった項目の金額を大幅に増額させることができ、最終的な示談金を約750万円まで引き上げることに成功しました。

保険会社は、自社の出費を少なくしたいので、なるべく示談金が低額になるような提案をしてきます。例えば、任意保険基準や自賠責基準で示談金を計算したり、示談金を計算するうえで重要な要素を少なく見積もったりします。

しかし、専門知識がなければ、提示された金額が妥当なのか判断できません。

この点、弁護士に依頼すれば、提示された金額が適正かどうかを見極めて対応することができますし、最も高い金額を算定できる弁護士基準で計算した示談金を請求できます。

保険会社からの提示額が本当に妥当なのか迷ったり、増額したいと考えていたりする方は、弁護士への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。

満足できる示談金を受け取るためのお手伝いをさせていただきますので、ぜひ一度弁護士にお話をお聴かせください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料