弁護士依頼前

提示前

人生において、交通事故の被害に遭うことは、めったにあることではありません。突然の事故に遭い、今後どう対応すべきか、混乱されている方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、事故被害者の方に向けて、交通事故の被害に遭った場合に、まず行うべきこと、注意すべきポイントなどについてご説明しますので、ぜひ参考になさってください。

この記事が少しでも、事故で辛い思いをされている方の道しるべになれば幸いです。

弁護士依頼前

提示前

弁護士依頼後

約310万円

適正な賠償額を獲得

目次

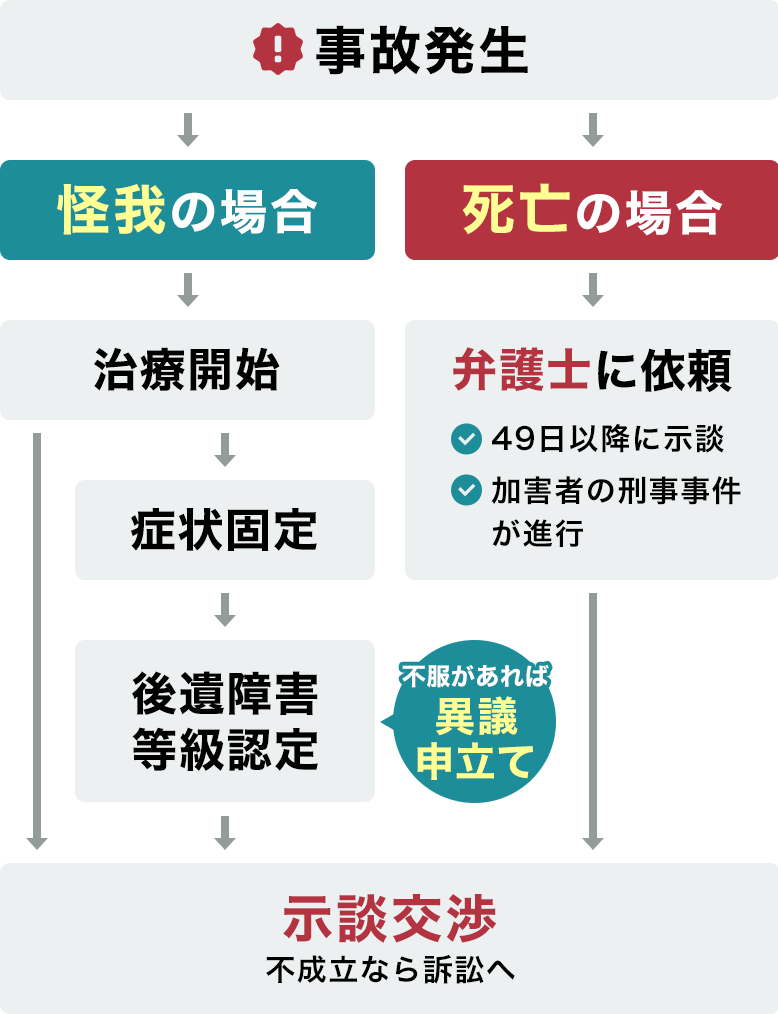

交通事故発生から解決までの一連の流れは、以下の図のようになります。

次に、交通事故の被害者になってしまった場合に、対応すべきことを、以下に挙げますので、ご確認下さい。

交通事故の被害に遭ってしまった場合は、必ず警察に通報しましょう。

警察への事故報告は、道交法上の義務であり、報告を怠ると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

また、警察に報告をしなければ、損害賠償金請求に必要な交通事故証明書が発行されません。

交通事故があったかという点等に争いが生じた場合、事故現場に目撃者がいた等明らかな証拠がない限り、保険会社に対して事故の事実を証明することが難しくなり、十分な賠償を受けられなくなるおそれがあります。

なお、ケガをしたならば、できる限り人身事故として警察に届け出るようにしましょう。

人身事故として届け出ないと、過失割合などの重要な証拠となる実況見分調書が作成されず、示談交渉で不利になってしまいます。

また、少しでも体に違和感があるなら、人身事故として届けておきましょう。

当日は異常に気付かなかったとしても、時間が経過してから痛みが出ることは珍しくありません。その際、保険会社に賠償金を請求しても、「人身での届け出が無いから支払えない」と主張されるおそれがあるからです。

警察へ連絡したら、次に加害者と情報を交換しましょう。連絡先だけでなく、それ以外にも、確認すべき情報があります。

被害者が確認すべき加害者の情報は、主に以下のとおりとなります。

上記の情報を確認し、メモなどに控えておきます。加害者の同意が得られれば、携帯電話のカメラなどで、加害者の免許証や車検証、保険証などの写真を撮り、保存しておくという方法もあります。

事故現場の写真は、「事故当時の路面の状況」「車の衝突・停止位置」など、また、事故車両の写真は、「衝突の位置や角度」「事故時の車のスピード」など、事故の客観的状況を把握する有効な証拠となる可能性があります。

よって、なるべく事故直後に、携帯電話のカメラなどを使い、事故現場と事故車両の写真を撮り、保存しておきましょう。

また、加害者の証言をメモに記録し、可能であれば、携帯電話のボイスレコーダーなどを使い、録音しておくこともおすすめします。

例えば、加害者が事故直後は「前を見ていなかった自分が悪い」と発言したにもかかわらず、後日、自己保全のため「自分は全く責任がない」と発言を変えることも予想されます。

その際、加害者の矛盾点を指摘する証拠となるからです。

また、事故現場に目撃者がいたら、氏名と連絡先、目撃証言などを聞いておきましょう。

その際、事故状況等で争いになった場合は、証人として協力してもらいたい旨も伝えておくのがよいでしょう。

警察への報告など、事故現場での措置が一通り終了したら、ご自身の加入する保険会社の事故受付センターや保険代理店の担当者などに連絡し、事故報告を行いましょう。

保険会社へ報告する内容は、主に以下のとおりとなります。落ち着いて、漏れなく伝えることが大切です。

交通事故に遭った場合、少しでも痛みや違和感があれば病院に行き、医師の診察を受けるようにしてください。医師の診断を受け、症状の存在を明確にしておく必要があるからです。

例えば、むちうちの場合、当日に強い異常がなかったとしても、後日痛みがあらわれる場合があります。

しばらく経った後に病院を受診し、「やはりケガをしていた」と主張しても、加害者側から事故とケガとの因果関係は薄いと判断され、十分な補償が得られなくなる可能性があるので注意が必要です。

なお、物損事故から人身事故扱いへの切り替えに、基本的に期限はありませんが、時間が経ちすぎると、事故当事者の記憶も薄れ、現場の状況も変わり、警察が受理しない可能性もあるため、事故発生から数日以内に行うのが望ましいでしょう。

治療を尽くしたにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合は、自賠責保険の定める後遺障害等級認定の申請を行いましょう。

後遺障害等級認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金が請求できるようになります。

後遺障害認定は自動的にされるものではありません。認定を受けたい方が後遺障害認定申請書を主治医に書いてもらい、所定の方法で提出することで、後遺障害認定の審査が行われます。

後遺障害認定の申請方法には、加害者側の任意保険会社が自賠責保険に申請する加害者請求(事前認定)と、被害者が自ら、自賠責保険に申請する被害者請求と2つありますが、適切な等級認定を得るには、被害者請求での申請をおすすめします。

被害者請求であれば、被害者に有利な証拠書類を提出でき、後遺症の症状や程度をより確実に審査機関に主張できるため、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まります。

なお、等級認定結果に納得できない場合は、審査機関に対して、異議申立てを行うことができます。

被害者請求について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

加害者側の任意保険会社との示談交渉は、交通事故による損害額が確定した時点、つまり、ケガの治療が終了したとき、もしくは、後遺障害等級認定の申請をした場合は、認定の結果が出た時点で開始することが可能になります。

早く解決したいというお気持ちは分かりますが、損害が確定しない段階では、保険会社も対応しきれないため、示談交渉が進みません。

示談交渉の際、保険会社から慰謝料などの損害賠償金額が提示され、お互いが合意すると、示談が成立し、被害者に賠償金が支払われます。

加害者に請求できる損害賠償金は主に以下のとおりとなりますので、ご確認ください。

(通常請求できる損害賠償金)

(後遺障害認定を受けた場合に請求できる損害賠償金)

(死亡した場合に請求できる損害賠償金)

交通事故における示談について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の被害者になってしまった場合、注意するべきことがいくつかありますので、以下で確認していきましょう。

事故直後に、加害者から「ここで口頭で示談してしまいましょう」と言われる可能性がありますが、安易に応じるべきではないでしょう。

事故直後では、損害賠償金の正確な金額がわかりませんし、口頭でも示談は成立しますので、本来得られるべき適正な賠償金が請求できなくなる可能性があるからです。

また、基本的に、一度示談が成立してしまうと、追加で損害賠償金を請求したり、示談内容自体を撤回したりすることができなくなります。

例えば、示談成立後に、身体に痛みが出てきた場合、加害者に治療費や慰謝料など追加の賠償金を請求できなくなるおそれがありますので、注意が必要です。

加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社が治療費を負担することがほとんどです。

しかし、高額診療(一般的な治療費に比べて高すぎる)や過剰診療(ケガの症状や程度に見合わない、医学的に不必要な治療)があったり、医師の指示なく病院の個室を利用したりした場合の費用は、必要かつ相当な範囲ではないと判断され、自己負担となる可能性がありますので、注意が必要です。

また、自賠責保険には、治療費や慰謝料など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額があるため、治療費を使いすぎると、この枠はすぐに埋まってしまいます。

上限を超えた部分は任意保険会社が支払うことになりますが、他の慰謝料等の賠償金が自賠責で補償されなくなりますので、病院への治療費の支払いを早期に打ち切るおそれがあります。

なお、交通事故のケガの治療でも、健康保険を利用することが可能です。

例えば、被害者にも事故の過失がある場合には、治療費のうち自身の過失割合分は自己負担となる可能性があります。

ご自身の過失割合が大きい場合は、健康保険を利用して、なるべく治療費を抑えることをおすすめします。

ケガの治療中に、「もう治ってきている気がするから、病院に通うのやめよう」などと、自己判断で通院をやめてはいけません。

まだ治療が必要なのに、途中で治療をやめてしまうと、本来なら治るはずのケガが治らず、後遺症として残ってしまうおそれもあります。

また、入通院慰謝料は、基本的には、通院期間や通院頻度をもとに算定されます。

自己判断で通院をやめてしまうと、通院期間が短くなるため、入通院慰謝料が低額になり、さらに、通院頻度が低いと、ケガの治療の必要性を疑われ、実際に通院した期間よりも短い期間で、入通院慰謝料が計算されてしまう可能性があります。

ただし、むやみに通院日数を増やせばいいわけではなく、過剰に通院日数が多いと、治療の必要性を疑われ、治療が早期に打ち切られたり、通院日数としてカウントされなかったりする可能性もあるので注意が必要です。

そのため、交通事故の通院は、主治医と相談しながら、怪我の治療に必要な範囲で、適切な通院頻度を保つことが必要です。

示談交渉を行う際に必要なことは、加害者側の保険会社の提示を鵜呑みにしないことです。

保険会社は賠償金を支払う立場です。支払いを抑えるため、巧みな手法を使って賠償金の減額を図ってくるはずです。

保険会社が提示した慰謝料や過失割合が正しいとは限りませんので、保険会社の意見に惑わされず、常に冷静に「保険会社の言うことは正しいのか?」「過失割合や賠償金の項目・計算はあっているのか?」と検討することが必要です。

基本的には、一度示談が成立すると、示談で決めた金額以上の賠償金を請求できなくなってしまいます。よって、提示された示談案に不満がある場合は、決して署名をしてはいけません。

また、保険会社から症状固定・治療費の打切りを打診されたとしても、安易に応じてはいけません。症状固定としてしまうと、以後、治療費や入通院慰謝料などの賠償金が支払われなくなってしまいます。

症状固定を決めるのは保険会社ではなくあくまで医師です。治療がまだ必要であれば医師と相談のうえ、完治または症状固定するまで、通院を続けることが望ましいでしょう。

仮に、治療がまだ必要なのにもかかわらず治療費が打ち切られてしまったとしても、健康保険などを使い治療を続け、自己負担の治療費を後日保険会社に請求するという方法もあります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

交通事故に遭うと、負傷するだけでなく、後遺障害が残ったり、死亡したりすることがあります。

被害者は恐怖や悲しみを感じ、精神的ショックを受けてしまうことでしょう。この精神的苦痛に対する補償のことを慰謝料といいます。

加害者から慰謝料として金銭を受け取ることにより、精神的ダメージを和らげることができます。

交通事故の慰謝料は、以下の表のとおり、3種類ありますので、ご確認ください。

| 入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料 |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料(後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能) |

| 死亡慰謝料 | 事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料 |

交通事故の慰謝料について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

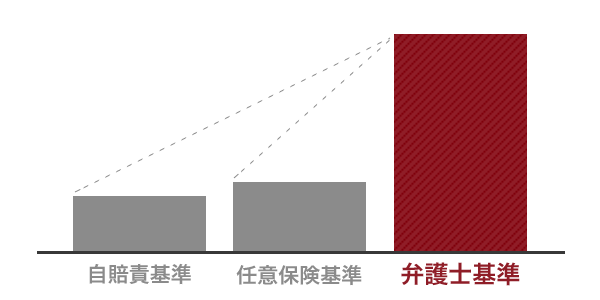

慰謝料を計算する際に使う基準は、次の3種類があるのをご存知でしょうか?

これらのうち、どれを用いるかによって、慰謝料額が変わります。通常の場合は、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で、高くなっていきます。

3つの基準を理解せずに、加害者側の保険会社が提案する慰謝料額に応じてしまうと、適切な金額がもらえなくなるおそれがあります。下に表を掲載したので、知識を得ておきましょう。

| 自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となる。ただし、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |

| 弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |

慰謝料の具体的な計算方法について知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

予期せぬ交通事故で、大切なご家族を亡くされ、筆舌に尽くしがたい悲しみの中にいらっしゃると思います。

死亡事故により、加害者は、刑事上・行政上の罰則を受け、さらに、民事上の損害賠償責任も負うことになります。

本来なら、被害者自身が慰謝料などの賠償金を請求するべきですが、ご本人は亡くなられてしまっているため、ご本人に代わって、被害者のご家族が、事故対応や損害賠償金請求の手続きなどを行う必要があります。

その際、被害者のご家族が知っておくべきことを、以下に挙げますので、参考になさってください。

事故により、被害者が死亡してしまった場合、ご遺族がするべき事故対応は、主に以下のとおりとなりますので、ご確認ください。

②葬儀、49日法要

加害者やその代理人が通夜、告別式に参列し、香典を差し出す可能性があります。香典は、基本的に、慰謝料などの賠償金とは別物であるため、明らかに高額である場合を除き、香典分を賠償金から差し引く必要はありません。

香典を受け取る場合は、示談交渉時にトラブルにならないよう、賠償金とは別のものであることを加害者に確認してから、受け取るのが望ましいでしょう。

③警察からの取り調べや刑事裁判への参加

警察から、被害者の生前の様子や加害者に対する処罰感情などについて聴取される可能性があります。

警察への証言は、示談交渉や裁判などにおいて、重要な証拠となりますので、精神的にお辛い中だと思いますが、取り調べには、できる限り協力しましょう。

また、ご遺族は「被害者参加制度」を利用し、裁判に参加し、被告人質問などを行うことが可能です。希望する場合は、検察に申請し、裁判所からの許可を得る必要があります。

④賠償金を請求する相続人の決定

被害者が死亡した場合、被害者の「相続人」が、加害者に賠償金を請求することになります。

相続人の決め方については、次項をご参照ください。

⑤加害者側の保険会社と示談交渉開始

49日法要が終わった頃に、加害者側の保険会社から連絡が入り、示談交渉が開始されるのが通常です。

亡くなられたご本人に代わって、ご遺族が保険会社と示談交渉を行うことになりますので、ご遺族の方のお気持ちや体調を優先し、準備が整ったときに、示談交渉を始めるというケースも多くあります。

交通事故で被害者が死亡した場合、加害者に損害賠償請求を行い、慰謝料などの賠償金を受け取ることができるのは、被害者の法定相続人となります。

相続人の確定方法と、相続人が請求できる損害賠償金の内訳を以下に挙げますので、ご確認ください。

相続人の確定方法

(第1順位)子

死亡した被害者に子がいる場合は、配偶者と子が相続人となります。

子がすでに死亡していて、孫がいる場合は、孫が代襲相続人となりますので、配偶者と孫が相続人となります。

(第2順位)父母・祖父母(養父母含む)

死亡した被害者に子がいない場合で、父母または祖父母がいる場合は、配偶者と、父母または祖父母が相続人となります。

父母も祖父母もいる場合は、父母が優先されます。

(第3順位)兄弟姉妹)

死亡した被害者に子も親もいない場合で、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹の子が相続人となります。

相続人が請求可能な損害賠償金の内訳

死亡事故の慰謝料について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者になってしまった場合に、加害者に対する損害賠償請求を弁護士に委任する際にかかる、弁護士費用などを補償する特約のことをいいます。

ご自身の加入する自動車保険にこの特約がついていれば、基本的には、1事故1名につき弁護士費用300万円、相談料10万円を上限として、弁護士費用を補償してもらうことが可能です。(保険会社の条件によっては、本人負担が生じる可能性があります)

ただし、被害者の故意・重過失による事故(居眠り、酒酔い運転など)や、保険の対象ではない車に乗車時の事故などについては、この特約を使えませんので、注意が必要です。

弁護士費用特約は、交通事故発生直後からすぐに使うことが可能です。

事故後、早い段階で弁護士に依頼すれば、保険会社とのわずらわしい示談交渉を任せ、治療に専念することができますので、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故における弁護士費用について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

加害者に弁護士費用を負担させることはできるのでしょうか?

示談交渉においてはできませんが、裁判所に、損害賠償請求訴訟を提起すれば、加害者に弁護士費用を請求することが可能です。

裁判例の傾向として、裁判所に認定された損害賠償金の約10%が弁護士費用として認められるケースが多くなっています。

例えば、500万円の損害額が認定された場合は、弁護士費用50万円を加えた550万円の支払いが、加害者に命ぜられることになります。

なお、裁判で認められた弁護士費用よりも、ご自身が実際に弁護士に支払った費用の方が高くなる可能性もありますので、注意が必要です。

交通事故の被害者になってしまった場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

保険会社の担当者は、年間何十件も示談交渉をこなすプロです。自力で、被害者の方に有利な条件で示談交渉を進めることは困難と思われます。

弁護士に依頼すれば、治療中の段階であれば、慰謝料請求を見据えた通院や検査などのアドバイス、症状固定後であれば、後遺障害等級認定や異議申立てなどのサポートが受けられます。

また、弁護士基準による適正な慰謝料額を算定し、保険会社と示談交渉を行うため、慰謝料の増額の可能性も高まります。

さらに、必要な資料の収集や申請手続きなどを任せることができるため、依頼者の負担が減るというメリットも見過ごせないでしょう。

交通事故の被害に遭い、悩まれている場合は、ぜひ、交通事故案件に豊富な相談実績をもつ、弁護士法人ALGにご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料