弁護士依頼前

約729万円

あなたの慰謝料はいくら?

| 性別 | |

|---|---|

| 事故に遭った年齢 | 歳 |

| 等級 | |

| 年収 | 万円 |

| 年収/平均 | |

| 入院期間 | 日 |

| 通院期間 | 日 |

| 日 |

あなたの損害額は…

総額

程度となる可能性があります

※ただし、過失割合がない場合を想定しています。

さらに増額が見込めるかもしれません!

どのくらい増額するのか気になったら今すぐお電話下さい!

専門スタッフが丁寧にご案内いたします

0120-589-887※上記タブの注意喚起をお読みください

あなたの損害額は…

総額

程度となる可能性があります

※ただし、過失割合がない場合を想定しています。

さらに増額が見込めるかもしれません!

どのくらい増額するのか気になったら今すぐお電話下さい!

専門スタッフが丁寧にご案内いたします

0120-589-887| 性別 | |

|---|---|

| 死亡時の年齢 | 歳 |

| 被害者の立場 | |

| 扶養している家族の数 | |

| 年収 | 万円 |

| 就労の有無 |

あなたの損害額は…

総額

程度となる可能性があります

※ただし、過失割合がない場合を想定しています。

さらに増額が見込めるかもしれません!

どのくらい増額するのか気になったら今すぐお電話下さい!

※上記タブの注意喚起をお読みください

あなたの損害額は…

総額

程度となる可能性があります

※ただし、過失割合がない場合を想定しています。

さらに増額が見込めるかもしれません!

どのくらい増額するのか気になったら今すぐお電話下さい!

専門スタッフが丁寧にご案内いたします

0120-589-887「交通事故の被害にあいケガをしてしまった。どのぐらいの慰謝料をもらえるの?」

「保険会社が提示してきた慰謝料の金額が正しいのかよくわからない」

この記事をクリックされた方は、このような疑問をお持ちではないでしょうか?

一つ注意していただきたいのが、保険会社が提示する慰謝料の金額は、本来受けとれる金額よりも低額である可能性が高いということです。

そこで、本記事では、被害者の方が損をしないよう、慰謝料の計算方法や相場、正しい金額の慰謝料を受けとるための方法をご紹介しますので、ぜひお役立てください。

また、今すぐ慰謝料額を知りたいという方は、冒頭の自動計算機を使ってみて下さい。簡単に慰謝料額をシュミレーションできます。

親族が運転する車に同乗中の事故で、500万円以上の賠償金を増額させて示談した事例

弁護士依頼前

約729万円

弁護士依頼後

約1,275万円

約546万円の増加

目次

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

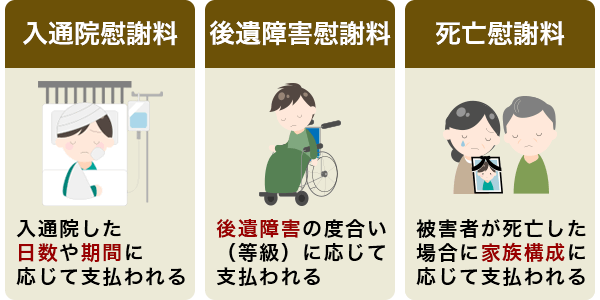

慰謝料には、以下のとおり3種類あります。

各慰謝料の内容を下表にまとめましたので、ご確認ください。

| 入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料 |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料(後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能) |

| 死亡慰謝料 | 事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料 |

交通事故の慰謝料を増額させたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガの治療のために、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

この慰謝料は、入通院日数や入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日)を基礎として計算され、基本的に、入通院期間が長くなれば、増えることになります。

ただし、ケガの症状が重いのに、何らかの事情で通院頻度が少なすぎたり、通院できなかったりした場合には、思いのほか慰謝料が減額されることも少なくありません。

そのため、交通事故の通院は、主治医と相談しながら、ケガの治療に必要な範囲で、適切な通院頻度を保つことが必要です。例えば、むちうちであれば、主治医の指示のもと、週2~3回、月10日程度のペースで通院することをおすすめします。

後遺障害慰謝料とは、事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する慰謝料です。

症状固定後(※)も残っている後遺症が、自賠責保険の後遺障害等級に該当するとの認定を受けると請求できるようになります。また、この認定を受けると、プラスして後遺障害逸失利益も請求可能となります。

後遺障害認定は自動的に行われるものではなく、認定を受けたい方が後遺障害診断書を医師に書いてもらい、所定の方法で提出することで後遺障害認定の審査が行われます。

後遺障害等級は障害の重さにより1級から14級まで分けられ、1級が最も重く、14級が最も軽く、各等級に応じ、慰謝料の基準額が定められています。等級が上がるほど、慰謝料額も高くなるため、どの等級に認定されるかが重要となります。

※症状固定:これ以上治療しても改善の見込みがないと判断された状態

後遺障害等級の認定を考えている方は、以下の記事を参考になさってください。

交通事故の後遺障害についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料のことをいいます。

死亡慰謝料には、被害者本人に対する慰謝料、被害者の遺族に対する慰謝料と2種類がありますが、被害者は既に亡くなっていますので、実際には、被害者の相続人が被害者本人の慰謝料も受け取ることになります。

基本的には、遺族の人数や被扶養者の有無、被害者の家族内での立場(生計の担い手、配偶者など)などに基づき、慰謝料の金額が算定されることになります。

また、被害者が亡くなられるまで、入院、通院した期間があった場合は、入通院慰謝料も別途請求可能となります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

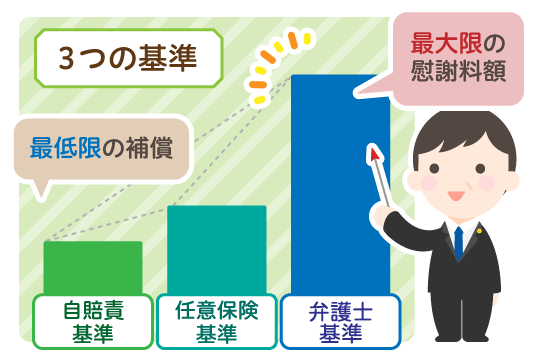

交通事故の慰謝料には、以下の3つの算定基準があります。

どの基準を採用するかによって、慰謝料の金額が変わり、

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準

の順で金額がアップし、基本的に、弁護士基準が最も高い金額となります。

3つの基準の特徴を下表にまとめましたので、お読みください。

弁護士基準は裁判例をもとに作られた法にかなった基準であるため、被害者の方が受けとるべき最も正しい慰謝料の金額であるといえます。ただし、弁護士基準は、弁護士が請求しないと、基本的に認められない基準となります。

| 自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となる。ただし、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |

| 弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |

交通事故慰謝料の算定基準についてさらに理解を深めたい方は、以下の記事もご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

では、自賠責基準と弁護士基準による慰謝料の計算方法と相場を確認してみましょう。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なるため、ここでは省略します。

なお、おおよその慰謝料額を今すぐ知りたい方は、本ページの冒頭にある自動計算機をご活用下さい。

交通事故慰謝料の計算方法と相場についてさらに理解を深めたい方は、以下の記事をご覧ください。

例えば、「月10日通院、入院なし」の入通院慰謝料の相場は、下表のとおりとなります。

どの通院期間においても、自賠責基準より、弁護士基準による入通院慰謝料の方が高額になることが確認できます。

なお、弁護士基準では、むちうちなど「軽症」の場合より、骨折など「重症」の場合の方が、慰謝料額が高くなります。

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 8万6000円 | 軽症19万円/重症28万円 |

| 2ヶ月 | 17万2000円 | 軽症36万円/重症52万円 |

| 3ヶ月 | 25万8000円 | 軽症53万円/重症73万円 |

| 4ヶ月 | 34万4000円 | 軽症67万円/重症90万円 |

| 5ヶ月 | 43万円 | 軽症79万円/重症105万円 |

| 6ヶ月 | 51万6000円 | 軽症89万円/重症116万円 |

(※2020年4月以降に発生した事故が対象)

【自賠責基準】

自賠責基準では、以下の2つの計算式があり、金額が少ない方を採用します。

※2020年3月31日までに起きた事故については1日あたり4200円で計算

この計算式に、以下の例をあてはめてみましょう。

(例)入院30日間・通院期間6ヶ月(180日)のうち60日通院した場合

①より②の方が金額は少ないため、②を採用します。

よって、自賠責基準による入通院慰謝料は、77万4000円となります。

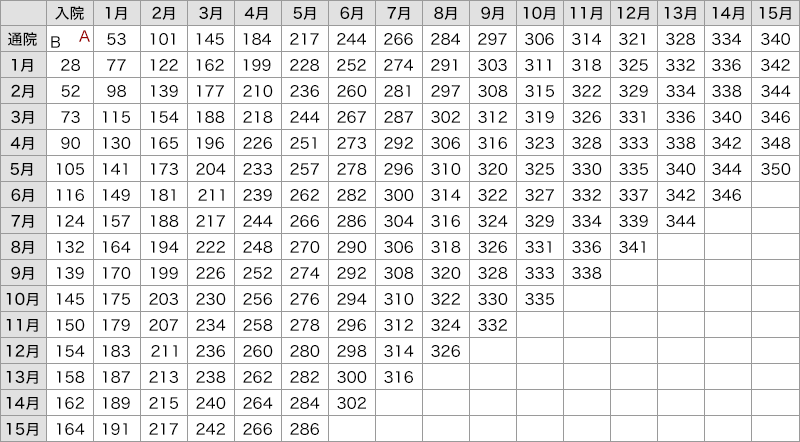

弁護士基準では、「損害賠償額算定基準(赤い本)」の算定表を使って、入通院期間に応じた慰謝料を算定します。算定表には2種類あり、以下のように使い分けます。

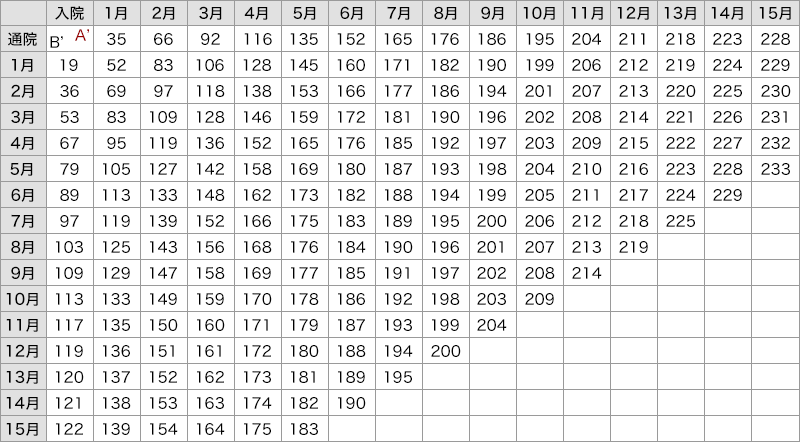

以下の算定表をご覧ください。表のたて軸が通院期間、よこ軸が入院期間を示し、各期間で交差する部分を見れば、慰謝料の一定の基準額が分かります。

【重症の場合】

重症ケースの、弁護士基準による入通院慰謝料を算定してみましょう。

(例)骨折で入院30日間・通院期間6ヶ月(180日)のうち60日通院した場合

骨折は重症にあたるため、「別表Ⅰ」を使います。

入院は30日、通院期間は6ヶ月なので、入院1ヶ月と通院6ヶ月が交差する部分を見ると、入通院慰謝料は149万円となります。

【重症の場合】(別表Ⅰ)

【軽症の場合】

弁護士基準による軽症の入通院慰謝料を算定してみます。

(例)他覚所見のないむちうちで3ヶ月通院した場合、入院なし

他覚所見のないむちうちとは、痛みやしびれなどの症状が検査結果に出ないむちうちのことで、軽症にあたり、別表Ⅱを使います。

通院3ヶ月、入院0ヶ月の交差部分を見ると、入通院慰謝料は53万円です。

【軽症の場合】(別表Ⅱ)

後遺障害慰謝料は、自賠責基準、弁護士基準どちらにおいても、後遺障害等級に応じ、一定の基準額が定められています。詳しくは、以下の表をご覧ください。

どの等級においても、弁護士基準の方が2倍以上になっていることが分かります。

また、むちうちで痛みやしびれなどの後遺症が残ったとき、認定される可能性のある等級は、以下の2つです。

同じむちうちでも、12級と14級では、自賠責基準では12級94万、14級32万、弁護士基準では12級290万、14級110万なので、12級と14級どちらに認定されるかで金額が大きく変わります。そのため、自分の症状に見合った、正しい等級に認定されることが必要です。

むちうちの慰謝料についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円 (1600万円) |

2800万円 |

| 2級 | 1203万円 (1163万円) |

2370万円 |

※介護を要する後遺障害:脳や神経などに重い障害が残り介護が必要な障害。常時介護が必要な障害は1級、随時介護が必要な障害は2級と区別される。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円 (1100万円) |

2800万円 |

| 2級 | 998万円 (958万円) |

2370万円 |

| 3級 | 861万円 (829万円) |

1990万円 |

| 4級 | 737万円 (712万円) |

1670万円 |

| 5級 | 618万円 (599万円) |

1400万円 |

| 6級 | 512万円 (498万円) |

1180万円 |

| 7級 | 419万円 (409万円) |

1000万円 |

| 8級 | 331万円 (324万円) |

830万円 |

| 9級 | 249万円 (245万円) |

690万円 |

| 10級 | 190万円 (187万円) |

550万円 |

| 11級 | 136万円 (135万円) |

420万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) |

290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

【自賠責基準】

自賠責基準による死亡慰謝料は、死亡した本人への慰謝料と、遺族への慰謝料を合計した金額となります。計算方法は以下のとおりです。

【例】自営業の夫が事故により死亡し、専業主婦の妻と中学生の子供1人が残されたときの死亡慰謝料

400万円(死亡した本人分)+650万円(遺族2人分)+200万(扶養家族あり)=1250万円 となります。

| 死亡した本人 |

|---|

| 一律400万円 |

| 遺族の人数 | 遺族に対する慰謝料額 | 被扶養者がいる場合 |

|---|---|---|

| 1人 | 550万円 | 750万円 |

| 2人 | 650万円 | 850万円 |

| 3人以上 | 750万円 | 950万円 |

【弁護士基準】

弁護士基準による死亡慰謝料は、死亡した本人の家庭内の地位に応じて、下表のとおり、一定の基準額が定められています。これらは死亡した本人の慰謝料と遺族の慰謝料の合計額となります。

この金額を目安に、死亡した本人の年齢や収入、家庭環境、事故の態様などを考慮して、慰謝料を算定することになります。

先ほどの自賠責基準と同じ例を使ってみましょう。自営業の夫が事故で亡くなり、専業主婦の妻と中学生の子供が1人残されたときの死亡慰謝料は2800万円となります。自賠責基準では1250万円だったため、大きく上回ることがわかります。

| 死亡した方の家庭内の地位 | 弁護士基準の慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 配偶者・母親 | 2500万円 |

| その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |

※一家の支柱:被害者の世帯が主に被害者の収入によって生計が維持されている場合

これまで述べた慰謝料はあくまで相場です。以下のような事情がある場合は、慰謝料が相場より増額されたり、減額されたりする可能性があります。

【増額するケース】

【減額するケース】

交通事故の慰謝料についてさらに理解を深めたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

交通事故で請求できるのは慰謝料だけではありません。慰謝料はあくまで損害賠償金の一部であり、他にも以下のような損害賠償金を請求することができます。

| 積極損害 | 交通事故が原因で実際に支払うことになったお金。治療費、通院交通費など |

|---|---|

| 消極損害 | 交通事故がなければ得られたはずのお金。休業損害、逸失利益など |

| 物的損害 | 交通事故によって壊れた車や物の修理費、全損の場合の買い替え費用など |

| 慰謝料 | 交通事故によって受けた精神的苦痛への慰謝料 |

損害賠償金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

積極損害とは、以下のような交通事故の被害にあったため、実際にお金を支払わなければならなくなった損害のことです。

基本的に支払いが確定している、あるいは既に支払ったものが対象となります。

具体的な金額を示す領収書などを証拠として、請求ができます。

消極損害とは、交通事故の被害にあったため、本来得られたはずの収入が失われた損害のことです。消極損害にあたる費目は、主に以下のとおりです。

休業損害、逸失利益について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料を増やしたいのであれば、弁護士に相談することが最も近道となります。

弁護士への相談をすすめる理由は、主に以下のとおりです。

弁護士からこれらのサポートを受けることで、慰謝料アップの可能性がグンと高まります。

また、必要な資料の収集や申請手続きなども任せられるため、負担が軽くなるというメリットもあります。

なお、弁護士に相談に行くのであれば、なるべく早い方が良いです。早い段階から慰謝料を減らされないための方法を教えてもらえるからです。

弁護士費用特約とは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するときにかかる費用を、保険会社に負担してもらえる特約です。一般的な弁護士費用特約では、弁護士に法律相談した場合は10万円、示談交渉を依頼した場合は300万円を上限額として、弁護士費用を負担してもらえます。

特約を使えば、費用面の心配なく、弁護士に依頼することができます。ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付けられているなら、積極的に利用することをおすすめします。

なお、家族の加入する自動車保険、自宅の火災保険などにも特約が付いている場合があるため、こちらも調査してみて下さい。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

弁護士基準による慰謝料の増額が認められた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者が自動車で直進していたところ、対向車線からセンターラインを越えて依頼者側に侵入してきた相手方車と正面衝突するという事故が発生しました。

依頼者は、本件事故により、頚髄を損傷し、後遺障害等級7級4号と認定されましたが、相手方から提示された賠償金内容の適否の判断がつかず、ALGにご依頼されました。

担当弁護士が相手方の示談案を検討すると、後遺障害慰謝料が弁護士基準で算出した場合に比べて低額であり、さらに、損害項目に不備もありました。

そこで、相手方から提示された賠償額を整理して、弁護士基準による増額の提案をし、応じない場合は訴訟を提起する旨強く主張しました。

その結果、弁護士基準によって算出した満額の内容で受け入れられ、既払い分を除いた賠償額として、約2000万円を支払うという内容で示談が成立し、慰謝料の増額に成功しました。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

交通事故の慰謝料について、よくある質問をご紹介します。

| 休業損害 | 事故のケガにより仕事を休むことで生じた減収分の補償。専業(兼業)主婦の場合も、事故により家事労働ができなかったとみなされ、請求可能。 |

|---|---|

| 逸失利益 | 事故によって後遺障害が残った場合や死亡した場合に、事故がなければ働いて得られたはずの将来の収入分の補償。専業(兼業)主婦も、事故によって家事に支障がでるため、請求可能。 |

主婦(主夫)や学生でも、慰謝料を請求することが可能です。

「主婦や学生は無収入だから、慰謝料も少なくなるのでは?」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、これは誤りです。

慰謝料とは、事故によって受けた精神的苦痛への賠償金であるため、慰謝料の計算に収入の有り無しは関係ありません。専業主婦(主夫)でも、パートなどをしている兼業主婦(主夫)でも、学生でも、後遺障害認定等級に応じて、基本的には同額の慰謝料を請求できます。大切なのはどの算定基準を使うかです。算定基準によって、金額が大きく変わるからです。

また、主婦(主夫)や学生であっても、慰謝料以外に、休業損害や逸失利益を請求できる可能性があります。ただし、休業損害や逸失利益については、主婦(主夫)や学生という立場が金額に影響してくるため注意が必要です。

主婦の休業損害、逸失利益について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故でケガをした場合は、たとえ1日だけの通院であっても、入通院慰謝料を請求することができます。

ただし、以下のとおり、自賠責基準と弁護士基準では金額が異なります。

(通院1日分の入通院慰謝料)

過失割合とは、交通事故における、加害者と被害者の責任の割合を数値で表したものです。

過失割合に応じて、慰謝料を含む損害賠償金が減額されることになるので、ご自身の過失割合がどの程度になるのかは大切なポイントとなります。

過失割合の決め方や、事故パターン別の過失割合については、以下の記事で解説していますので、ご確認下さい。

合わせて読みたい関連記事

自動計算機を使えば、おおよその慰謝料額を確認することが可能ですので、ぜひご活用ください。

ただし、この計算機により算出される慰謝料は、あくまで目安の金額であり、通院頻度、怪我の部位や程度、治療内容など個別具体的な事情により、慰謝料額が増減する可能性がありますので、注意が必要です。

ご自身のケースではどのぐらいの慰謝料額になるのか具体的に知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、被害者の方の個別事情を加味した適正な慰謝料額を算定することが可能です。

さらに、保険会社との示談交渉に弁護士が介入すれば、慰謝料の増額の可能性も高まります。

慰謝料の計算方法などでご不明点がある場合は、ぜひ、交通事故案件について豊富な相談実績をもつ、弁護士法人ALGにご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料