弁護士依頼前

約150万円

後遺障害等級は、症状に応じて1級から14級に分けられます。最も症状が軽い等級が14級で、むちうちによる後遺障害などがあてはまります。

後遺障害等級14級に認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益など、さまざまな賠償金をもらえるようになります。

そこで、この記事では、後遺障害等級14級にスポットをあてて、認定された場合にもらえる損害賠償金や認定されるためのポイント、認定されなかった場合の対処法などについて解説していきます。

後遺障害等級14級9号の慰謝料を弁護士に依頼したことで約100万円増額できた事例

弁護士依頼前

約150万円

弁護士依頼後

約250万円

約100万円の増加

目次

後遺障害等級14級の認定を比較的受けやすい後遺症として、「むちうち」と「高次脳機能障害」が挙げられます。

以下で、2つの後遺症の詳細についてご説明します。

むちうちとは、交通事故などの衝撃で頭がゆさぶられ、首に強い力がかかったことによる首の捻挫です。

一般的に、むちうちと呼ばれていますが、正式には「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」などと呼ばれています。

むちうちの代表的な症状として、首の痛みやコリ、肩から腕までのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などが挙げられます。

むちうちになった場合、該当する可能性のある後遺障害等級は「14級9号」と「12級13号」になります。2つの等級の違いについて、次項でご説明します。

むちうちの症状についての詳細は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

むちうちで後遺症が残った場合、14級9号の他にも12級13号に認定される可能性があります。

それぞれの認定基準と慰謝料相場は、下表のとおりです。

| 等級 | 後遺障害の症状 | 慰謝料 |

|---|---|---|

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 自賠責基準32万円 弁護士基準110万円 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 自賠責基準94万円 弁護士基準290万円 |

14級9号と12級13号、どちらに認定されるかは、後遺障害の存在を「医学的に証明」できるかどうかで決まります。

MRIやレントゲン等の画像検査で神経の圧迫が認められたり、神経学的検査で陽性反応が出たりしたような場合は、痛みやしびれなどの後遺障害の存在を医学的に証明できるといえるので、12級13号が認定されます。

一方、後遺障害の存在を医学的に証明することはできないものの、事故時からずっと一貫した自覚症状を訴えていて、事故状況や治療の経過などにより、後遺障害の存在を医学的に説明できる場合には、14級9号が認定されます。

むちうちの慰謝料の計算方法についての詳細は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

高次脳機能障害とは、交通事故などによる脳挫傷、脳出血、びまん性軸索損傷などのケガが原因で、脳が部分的にダメージを受け、言語や記憶などの機能に障害が起こった状態のことをいいます。

高次脳機能障害の代表的な症状として、何度も同じ話や質問をする「記憶障害」、注意力が低下し、作業ミスが増える「注意障害」、感情や行動のコントロールができなくなる「感情障害」などが挙げられ、日常生活や仕事に大きな支障が生じます。

該当する可能性のある後遺障害等級は、1級1号(要介護)、2級1号(要介護)、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号となります。

交通事故による高次脳機能障害についての詳細は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害等級は、症状の程度によって1級から14級に分けられます。数字が小さいほど後遺障害の程度が重くなっていくので、14級は最も軽度の後遺障害ということになります。

また、同じ等級のなかでも、症状の種類によってさらに細かく分類されます。14級の場合は1号から9号の9つに分類されています。

下記の表は、14級1号から14級9号までに分類される後遺障害の内容についてまとめたものです。次項以下で詳しく解説するので、まずは目を通してみてください。

| 等級 | 後遺障害の症状 |

|---|---|

| 14級1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

| 14級2号 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 14級3号 | 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |

| 14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |

| 14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |

| 14級6号 | 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |

| 14級7号 | 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

| 14級8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

14級1号に該当するのは、交通事故により次のような症状が残ってしまった場合です。

なお、両目にこのような症状が残ってしまった場合には、もっと重い13級4号に該当する可能性があります。

歯科(しか)補綴(ほてつ)とは、抜けたり欠けたりした歯をかぶせものや入れ歯などの人工物で補うことです。

つまり、交通事故により3本以上の歯が抜けたり大部分が欠けたりして、かぶせものや入れ歯などで治療をした場合、14級2号に認定される可能性があります。

なお、5本以上の歯に歯科補綴治療をした場合には、より重い後遺障害等級が認定されることになります。

14級3号にあたるのは、片耳の純音聴力レベル(純粋に音を聴き取る能力)が40dB以上になった場合です。

なお、両耳の聴力が低下した場合や、純音聴力レベルが70dB以上になった場合には、さらに重い等級が認定されるでしょう。

「上肢の露出面」とは、腕のつけ根から指先までを指します。

つまり、腕のつけ根から指先までにてのひら程度の大きさの傷痕が残った場合、14級4号に認定される可能性があります。

「下肢の露出面」というのは、太ももから足の甲までのことです。

したがって、太ももから足の甲までの間にてのひら程度の大きさの傷痕が残った場合には、14級5号に認定される可能性があります。

14級6号にあたるのは、交通事故が原因で次のような状態になった場合です。

ただし、骨の損傷の程度が酷いときは、14級よりも重い等級が認定されることもあります。

「遠位指節間関節」とは、指の第一関節のことを指します。

つまり、14級7号にあたるのは、交通事故により親指ではない指の第一関節が曲げ伸ばしできなくなってしまった場合です。

第三の足指とは足の中指のことですから、「第三の足指以下」にあたるのは、足の中指・薬指・小指となります。

したがって、足の中指・薬指・小指のうちの1本または2本が「用を廃する」場合、具体的には次のような場合に、14級8号に認定され得ます。

「神経症状」とは、神経系が傷ついたことで生じる様々な症状のことです。

身体の一部に痛みやしびれといった感覚症状がみられる場合、握力が低下したり手がひきつったりといった運動障害がみられる場合、めまいや耳鳴り、吐き気が続く場合などに、14級9号に認定される可能性があるでしょう。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

後遺障害等級14級に認定されると、次のような慰謝料が請求できます。

このうち後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級認定が受けられない場合には、請求しても認められません。

「等級認定」とは、交通事故により一定の基準を満たす後遺症が残った場合に「後遺障害」として認め、症状に応じた等級に分類することをいいます。

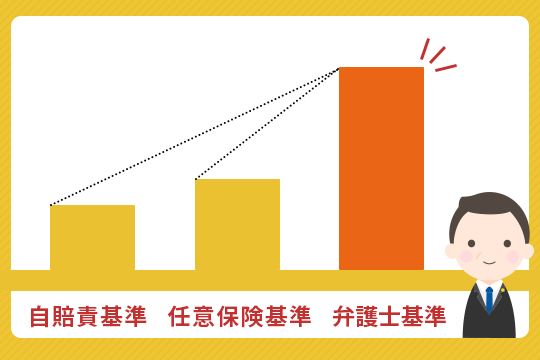

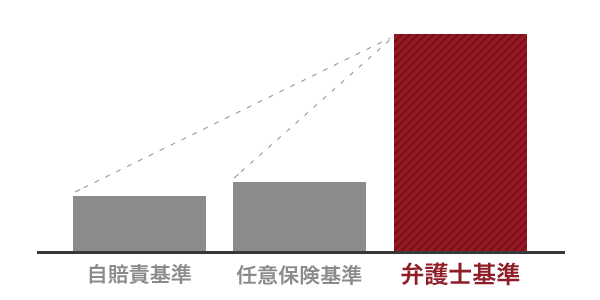

それでは、次に、14級の後遺障害慰謝料を計算する3つの基準と相場について確認していきましょう。

後遺障害慰謝料を計算する際に適用される基準には、次の3種類があります。

それぞれの基準を適用した場合の後遺障害慰謝料の相場を知りたい場合は、下記の記事をご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

【後遺障害等級14級の慰謝料相場】

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級ごとに定められた目安を考慮して決められます。そのため、この目安の金額が後遺障害慰謝料の大体の相場になっているといえます。

なお、慰謝料を計算する際には3つの基準のどれかを適用しますが、どれを適用するかによって目安となる金額、つまり慰謝料の相場も変わってきます。

後遺障害等級14級に認定された場合、慰謝料以外にも次のような示談金(賠償金)を受け取ることができます。

| 休業損害 | 交通事故によるケガが原因で、仕事を休んだために減った収入や利益に対する賠償金 |

|---|---|

| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残ったことで生じる将来的な減収に対する賠償金。基本的には自賠責保険の後遺障害等級認定を受けることが条件となるが、自賠責保険で非該当でも、裁判で後遺障害として等級認定された場合には請求できる |

| 治療やその関連にかかった費用 | 治療費(診察費、薬代など)、入院雑費、通院交通費、付き添い看護費、治療用装具費(ギプスやコルセット、サポーター、義手などの費用)など |

また、ここに挙げたもの以外にも、交通事故に遭った場合に受け取れる損害賠償金はあります。下記の記事でご紹介していますので、気になる方はご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残った影響で得られなくなってしまった収入や利益に対する賠償金です。

一般的に、次の計算式を使って金額を算定します。

後遺障害逸失利益=1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

実際に例をもとに計算してみましょう。

【例】35歳男性、会社員、年収600万円

むちうちを受傷して14級9号が認定された場合

例の場合、年齢や職業、認定された等級からすると、

なので、

後遺障害逸失利益=600万円×5%×4.580=137万4000円

となります。

より詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

収入のない専業主婦(主夫)や、仕事と家事を両立している兼業主婦(主夫)も、後遺障害等級認定が受けられれば後遺障害逸失利益をもらえます。

家事労働には金銭的な価値があると考えられているので、後遺障害の影響で十分に家事ができなくなってしまった場合、経済的な損失があったとみなされるからです。

具体的な計算方法等については、下記の記事をご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

後遺障害等級認定は、次のような流れで行われます。

①医師に後遺障害診断書を作成してもらう

等級認定の申請をするためには、後遺障害診断書(医師が作成する、後遺障害の詳しい内容について記載した書類)が欠かせません。まずは医師に後遺障害診断書を作成してもらえるよう頼みましょう。

②保険会社に必要書類を提出する

後遺障害診断書などの必要書類を後遺障害等級認定の申請書に添付し、相手方加入の保険会社に提出します。

被害者請求による申請の場合には自賠責保険会社に、事前認定による場合には任意保険会社に提出することになるため、間違えないように注意しましょう。

③損害保険料率算出機構により審査が行われる

保険会社に提出した申請書類の一式は、等級認定の審査を行う、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送られます。自賠責損害調査事務所は、送られてきた書類を精査して、後遺障害等級に該当するかどうかを判断します。

④保険会社から結果が通知される

審査が終了したら、必要書類を提出した保険会社を通して、結果が書かれた書面が送付されてきます。

詳しい申請方法については、下記の記事をご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が後遺障害等級認定に必要な書類を集め、自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行うことです。事前認定のメリット・デメリットは以下になります。

【メリット】

保険会社に手続きを任せられるため、被害者が行うことは、医師に作成してもらった後遺障害診断書を保険会社に送付するだけですみ、手間がかかりません。

【デメリット】

保険会社任せの申請になるので、適切な等級認定が受けられなくなるリスクがあります。どんなに被害者が後遺症で苦しんでいるとしても、加害者側保険会社は単に必要書類を集めるだけで、後遺障害認定を得るための積極的な工夫や努力はしてくれないでしょう。

被害者請求とは、被害者自身で後遺障害等級認定に必要な書類を用意し、自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行うことです。被害者請求のメリット・デメリットは以下になります。

【メリット】

自ら手続きを行うため、被害者に有利な医証や不利な事情を補う文書等を提出することができ、その結果、適切な等級認定を受けられる可能性が高まります。

また、直接、自賠責保険会社に請求するため、本来なら示談成立後に支払われる自賠責保険分の保険金を、示談成立前に受け取れます。

【デメリット】

等級認定に必要な書類を自ら収集し、申請手続を行う必要があるため、手間がかかります。

ただし、弁護士に依頼すれば、この申請手続きを代行してやってもらうことが可能です。

被害者請求について、より詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

損害保険料率算出機構のデータによると、2020年度に自賠責保険が賠償金を支払った件数は89万8407件、このうち何らかの後遺障害等級認定を受けた件数は4万9267件、14級の認定を受けた件数は2万8593件でした。

つまり、後遺障害の全体の認定率が約5.5%、後遺障害14級の認定率は約3.2%ということになります。

自賠責保険が賠償金を支払った件数のうち、後遺障害認定の審査を行った件数は明らかでないため、目安の認定率といえますが、14級の認定を受けることは容易ではないということが分かります。

なお、交通事故で最も多いむちうちは、14級のなかでも特に認定率が低いという事実があります。

むちうちは、画像検査や神経学的検査でも異常が見られず、自覚症状の裏づけがないケースが多いからです。

それでは、14級の認定を受けるためには、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?

次項で、認定されるためのポイントをご紹介します。

後遺障害等級14級に認定されるためのポイントとして、主に以下のようなものが挙げられます。

等級認定が受けられなければ賠償金は大幅に減りますし、認定を受ける等級により金額は大きく変わります。そこで、適切な等級認定を受けるためにも、これらのポイントを踏まえて等級認定を申請することが望ましいでしょう。

後遺障害として等級認定を受けるためには、治療後も残った後遺症と交通事故に因果関係が生じたことを認めてもらわなければなりません。

しかし、車の損傷がそれほどひどくない等、事故の規模が小さい場合には、後遺症が残るほどの衝撃は受けていないとして因果関係が否定される傾向にあります。相手方から「事故の規模は小さかったので後遺症が残るとは考えられない」といった主張をされないように、事故現場の写真を撮っておく、目撃者の連絡先を入手しておく等、しっかりと証拠を残しておくと良いでしょう。

後遺症と交通事故の因果関係が判断されるうえで、事故に遭った直後から症状固定するまで、適切な頻度で治療を受け続けていたことは有利に働きます。

まず、事故直後の診察等で確認できた症状は日常生活を送るうえで生じた症状と区別しやすいので、事故の影響で確かに症状が現れたことが認められる可能性が高いです。

また、「症状固定」とは、治療を続けてもそれ以上症状が良くならないと考えられる状態のことですが、症状固定と診断されるまで適切な頻度で通院を続けていれば、定期的な治療を必要とするほどの怪我が残ったことの証明になります。

そのため、月10日以上を目安に、症状が落ち着くまで通院を続けることが大切です。

事故直後から症状固定するまで、一貫した症状が続いているかどうかも重要です。

例えば、事故後すぐに受けた診察で首の痛みを訴えていて、その後の診察や検査のたびに首の痛みを訴え続けた場合には、客観的にも症状の一貫性・連続性が認められ得ますので、等級認定を受けられる可能性が高まります。

これに対して、事故後の診察では右肩が痛いと言っていたのに、3ヶ月後の診察では左肩が痛いと言い出したような場合や、一度は治ったと言ったもののまた症状が出てきたと訴えたような場合には、一貫性・連続性のない症状だと判断されて非該当となることがあります。

症状がそれなりに重く慢性的に続いていることも、14級が認定されるポイントのひとつです。

首の違和感やだるさといった症状しかみられない場合には、日常生活や仕事に支障はないと判断され、後遺障害として認められる可能性が高いとはいえないでしょう。

また、「雨の日にだけ痛む」「腰を曲げたときにだけ痛む」といった場合も、一時的な症状だとみなされて等級認定が受けられない可能性があります。

14級の認定を受けるためには、審査を担当する自賠責損害調査事務所に対して、後遺症の存在を医学的に説明する必要があります。

とはいえ、後遺障害等級認定の審査は、提出された書類の内容を検討して行うのが基本です。

そこで、レントゲン・CT・MRI等の画像検査や神経学的検査(反射や知覚といった神経の機能の異常を確認する検査)等、症状の存在を客観的に裏づけられる検査を受けたり、症状が一貫・連続していることをカルテや診断書にしっかりと記載してもらったりすることが重要です。

検査内容等が不十分だと、14級に認定されない可能性が高まってしまいます。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

後遺障害等級認定を申請したものの、結果に納得がいかない場合には、「異議申立て」によって再審査を求めることができます。「異議申立て」とは、後遺障害等級認定の結果に対して不服を申し立て、再審査してもらう手続です。

この他にも結果を覆すためにとれる手段はありますので、14級に認定されず非該当(後遺障害として認められないこと)となってしまったとしても諦めるべきではありません。

弁護士に相談する等して、初回の等級認定がうまくいかなかった原因を分析し、十分な対策を講じて再審査に臨むと良いでしょう。

異議申し立てについての詳細は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害が複数ある場合、後遺障害等級の「併合」を行います。

併合とは、種類や部位が異なる複数の後遺障害をまとめて、一つの等級として認定することです。後遺障害の重さによって併合のルールは異なりますが、一番重い等級をさらに繰り上げるのが基本です。

【例】14級に該当する後遺障害が2つ残った場合

例えば、事故によるむちうちで、首に神経症状が残った(14級9号)+腰にも神経症状が残った(14級9号)場合、どちらも14級であるため、等級は上がらず、併合14級のままとなります。

14級+14級=併合14級

14級の後遺障害については、いくつあっても等級は上がりません。ただし、後遺障害の数が増えれば、それだけ苦痛が大きくなりますので、慰謝料を増額することで調整される場合があります。

【例】5級・6級・8級に該当する後遺障害が残った場合

一番重い5級が「2つ」繰り上がり、「併合3級」になります。

後遺障害14級の慰謝料等を、弁護士の介入により約100万円増額できた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

【事案の概要】

依頼者が自転車で走行していたところ、右折車とぶつかり、首と腰を捻挫した事例です。

腰の捻挫の痛みが後遺障害14級9号に認定され、相手方保険会社より約150万円の賠償案が提示されましたが、依頼者は妥当な金額か判断できず、弁護士法人ALGに依頼されました。

【担当弁護士の活動】

担当弁護士が賠償案を確認したところ、保険会社が提示する慰謝料や逸失利益は、自賠責基準の最低水準の金額でした。そこで、弁護士が増額交渉を行ったところ、いずれも弁護士基準の満額に近い金額を保険会社に認めさせることに成功しました。

【解決結果】

最終的に約250万円の賠償金額で示談成立に至り、当初の保険会社の提示額より、約100万円アップさせることに成功しました。

後遺障害14級の認定を受けるためには、専門的知識や様々なテクニックが必要となります。

適正な後遺障害等級認定・慰謝料請求を目指したいのであれば、ぜひ交通事故に精通した弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、適切な認定を受けるためのポイントを踏まえて、後遺障害等級認定を申請することができます。例えば、こちらの主張を証明するために必要な医証や文書を見極めてもらえるので、後遺障害の認定率を高めることができます。

また、異議申立てを行うときも、非該当の原因をあらゆる角度から分析し、適切な等級認定を受けるための対策を講じてもらえますし、弁護士基準による慰謝料の増額交渉を行うことも可能です。

後遺障害等級認定についてお悩みのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料