交通事故の症状固定|むちうちと骨折の慰謝料について

交通事故に遭うと、保険会社との会話では聞きなれない専門用語が出てくると思います。

その中でも特に注意していただきたいのが、症状固定です。

この言葉はあまり日常で耳にすることはないですが、交通事故では保険会社と賠償額を決める上で、とても大切なキーワードです。

今回はこの症状固定がなぜ重要なのか解説していきます。

目次

症状固定とは

症状固定とは、ケガの治療において、これ以上治療を続けても状態が変わらない、という段階を指します。

病院で治療を受けると、傷が治り、ケガの前の状態に戻る、「完治の状態」が軽症では多いと思います。

しかし、交通事故のケガであれば、ある程度大きなものも予想されます。

その場合、治療を続けても完治できず、これ以上は元の状態には戻らない、となるケースが多くみられます。この状態に至ると、症状固定とされます。

重要!症状固定時期は賠償額に大きく影響する

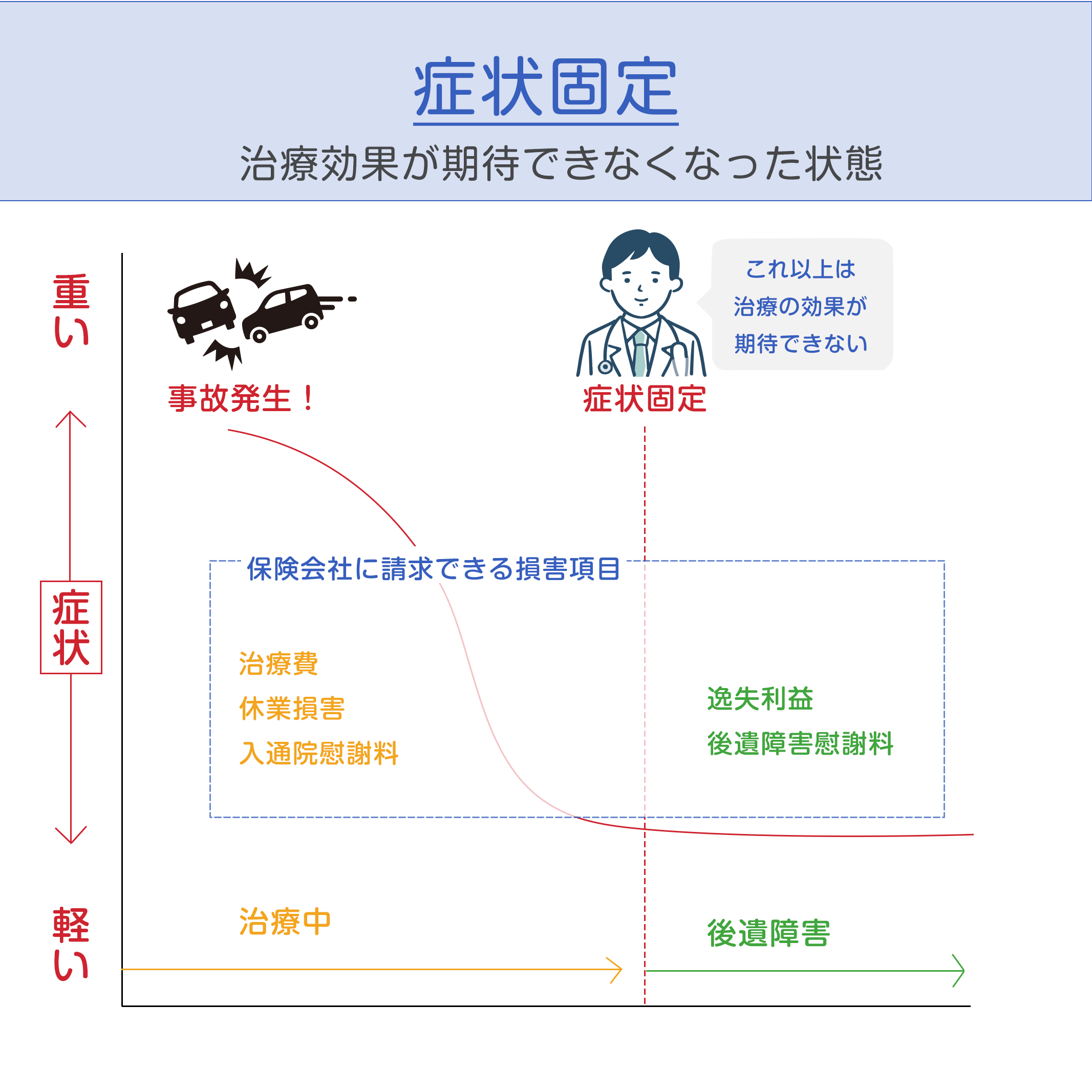

症状固定の前後では、保険会社へ請求できる内容が違います。

症状固定前は、ケガの治療に対する治療費、通院交通費、通院で仕事ができないときの休業損害などが一般的です。

症状固定後、となると原則として治療終了ですので、総通院期間に対する入通院慰謝料、後遺症があれば後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できます。

入通院慰謝料は通院期間に比例します。また、通院期間は症状の重さのバロメーターでもあります。

つまり症状固定の時期が早いと、入通院慰謝料が低額になり、後遺障害等級が認定されにくいので、請求額が低額になります。

しかし、症状固定の時期を無理に伸ばすことは危険です。治療として必要でなかったと判断されると、保険会社へ治療費を請求できず、自費になるので要注意です。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

- 料金について、こちらもご確認ください。

-

- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。

- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

- ※事案によっては対応できないこともあります。

- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

怪我の内容で異なる、症状固定までの期間

交通事故によるケガは状況によって様々です。そしてケガの内容によって症状固定と言われる時期も変わってきます。

保険会社には、もう症状固定だ、と治療費打切りを主張する目安があり、「DMK136」と言われますが、ご存じの方は少ないと思います。

これは、打撲(=D)なら1か月、むち打ち(=M)なら3か月、骨折(=K)なら6か月と、代表的な症状に合わせた症状固定時期の目安を指します。

しかし、これはあくまで保険会社が主張する目安ですので、実際の身体の状態に合わせて必要な期間、治療を受けることが大切です。

保険会社から「症状固定」と言われて後悔しないために知っておくこと

症状固定を決めるのは医師

保険会社から、もう症状固定の時期なので治療費を打切ります、と言われると、そうかと思ってしまいがちです。

しかし、完治するのか、状態が固まった症状固定になるのか、それを見定めるのはあくまで治療に対応している医師です。

症状固定の時期は主治医が判断することなので、保険会社の言葉に安易に応えないよう注意しましょう。

症状固定後は治療費や入通院慰謝料が支払われなくなる

症状固定すると、もう治療を続けても良くなる状態ではないので、症状固定後の通院は原則、治療として不必要なものと判断されます。

つまり、症状固定後の治療費は交通事故と関係ないものとされ、保険会社に支払ってもらえません。

また、治療に必要とされた期間が確定するので、その期間分以上の通院期間に対しては入通院慰謝料も支払われなくなります。

後遺障害慰謝料に影響が出る可能性も

先ほど解説したように、通院期間は症状の重さのバロメーターとしての側面があります。

通院期間が長く必要なら、その分後遺障害等級に認定される可能性も高くなります。

そして、保険会社が主張する「DMK136」は、後遺障害が認定されない為の通院期間の目安とも言えます。

保険会社の言うとおりに症状固定の時期を早めた結果、痛みなどは残っても、治療期間が短いので後遺障害等級に認定されず、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求ができなくなることもあるので、気を付けましょう。

症状固定日で変わる入通院慰謝料額

では、入通院慰謝料が症状固定日までの通院期間の長さで、どの程度差があるのか比較してみましょう。

慰謝料の算定には、いくつか基準がありますが、最も高額になるのは弁護士基準です。

下表の通り、むちうちの場合、期間の長さによって慰謝料に1.5倍以上差があります。骨折の場合も期間の長さによって、20万円以上差が出ているのがわかります。

むちうちの場合

| 症状固定までの期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 3ヶ月 | 25万2000円 | 53万円 |

| 6ヶ月 | 50万4000円 | 89万円 |

骨折の場合

| 症状固定までの期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 6ヶ月 | 50万4000円 | 116万円 |

| 9ヶ月 | 75万6000円 | 139万円 |

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

- 料金について、こちらもご確認ください。

-

- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。

- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

- ※事案によっては対応できないこともあります。

- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

症状固定後の流れ

症状固定と診断されると、基本的に治療は終了となります。

つまり、その時点で治っていない残存症状は後遺障害となります。

後遺障害の重さによっては、等級に認定されて、等級に応じた後遺障害慰謝料を請求できることがあります。

後遺障害等級の認定には、認定申請という手続きが必要です。

申請には、主治医に作成してもらう後遺障害診断書が必要で、その他の画像資料などと合わせて判断されるので、自覚症状や検査結果をしっかり書いてもらいましょう。

では、後遺障害の認定申請はどのようにして行うのでしょうか。

後遺障害等級認定の申請をしよう

後遺障害等級の認定申請の方法には、事前認定と被害者請求という2種類があります。

事前認定は、保険会社が被害者に代わって書類準備をし、自賠責へ申請してくれます。

手間がかからないのが嬉しい反面、提出する資料は保険会社が選ぶので、必ずしも等級認定に有利な資料を提出してくれるとは限りません。

一方、被害者請求は自分で書類準備をするので、等級認定に有利になると思う資料を提出することができます。

また、自分で行うことで、手続きの進捗状況に不安を感じることもないでしょう。

但し、準備に労力を割く必要があり、画像資料の入手などに一旦、立替え実費の負担が発生したりします。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

- 料金について、こちらもご確認ください。

-

- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。

- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

- ※事案によっては対応できないこともあります。

- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

症状固定後に治療を続けたい場合

症状固定は、治療の終わりです。しかし、もう通院できないという事ではありませんので、主治医と相談し、通院の継続を検討することも可能です。

その場合、治療費の負担がどうなるのかは大変気になる点でしょう。

症状固定後の治療については原則治療費を保険会社は支払ってくれません。

ですが、症状固定後の治療が、交通事故のケガの状態を良くする為の治療として、因果関係が認められると、治療費を請求できる可能性があります。

症状固定後に治療を継続するなら、保険会社からの治療費は打ち切られているのが殆どだと思いますので、自身の健康保険に「第三者行為の傷病届」という書類を提出しましょう。

そうすることで、健康保険の自己負担割合での通院ができるようになります。

症状固定の判断を誤る前に弁護士へ!

症状固定の重要性について解説してきました。症状固定の時期は主治医が決めることですが、保険会社は今後の賠償額に大きく影響することなので、その時期を早めるよう必ず主張してきます。

その時には、論理的な交渉が必要になりますが、様々な要素が絡まるので、専門家でなければ判断は難しいでしょう。

症状固定の時期は、判断を誤ってからでは取り返しがつかないこともありますので、少なくとも保険会社から治療費打ち切りの連絡が来る前までに、弁護士へ相談しておきましょう。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

- 料金について、こちらもご確認ください。

-

- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。

- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

- ※事案によっては対応できないこともあります。

- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。