弁護士依頼前

約600万円

慰謝料とは被害者が事故の怪我により精神的苦痛を負ったことに対する補償です。

交通事故の慰謝料は3種類あり、「入通院慰謝料」の相場は、重傷の場合で28万~116万円(通院1ヶ月~6ヶ月)、「後遺障害慰謝料」の相場は110万~2800万円、「死亡慰謝料」の相場は、2000万~2800万円です。

しかし、この金額は、交通事故を弁護士に依頼した際に請求できる、弁護士基準で算出したものであり、相手方保険会社が提示する金額は上記より低いものとなることが多いです。

この記事では、交通事故の慰謝料についてわかりやすく解説していきます。また、弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していますのでぜひ最後までご覧ください。

弁護士依頼前

約600万円

弁護士依頼後

約1600万円

約1000万円以上の増額

目次 [表示]

交通事故の慰謝料とは、交通事故の被害によって生じた精神的な苦痛に対する金銭的な補償のことです。

交通事故の被害によって怪我をしたり後遺障害が残ったり、あるいは被害者が亡くなったりした場合、被害者や遺族は、恐怖・苦痛・不安・悲しみといった大きな精神的苦痛を受けます。

慰謝料はこうした目に見えない精神的な損害に対する補償なので、治療費や休業損害、物損に対する補償とは異なる費目として請求することができます。慰謝料から治療費が引かれることもありません。

慰謝料は慰謝料として、治療費は治療費として請求することができます。

交通事故の被害に遭われたとき、加害者側に請求できる慰謝料には3種類があります。

事故の怪我で入通院した場合に請求できる入通院慰謝料と、事故が原因の後遺症が後遺障害等級認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料と、事故で被害者が亡くなってしまった場合に請求できる死亡慰謝料です。

| 入通院慰謝料 |

|

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 |

|

| 死亡慰謝料 |

|

交通事故で受け取れる慰謝料は1種類だけとは限らず、例えば入通院を終えても怪我が完治せずに後遺症が残ってしまい、最終的に後遺障害等級認定されたケースでは、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の両方を受け取ることができます。

交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3種類の算定基準があります。

3種類のうちどの基準を用いるかによって慰謝料額は大きく変わるため注意が必要です。

| 自賠責基準 |

|

|---|---|

| 任意保険基準 |

|

| 弁護士基準 |

|

交通事故の慰謝料の相場は、骨折などの重症で通院を1ヶ月~6ヶ月した場合の入通院慰謝料は28万~116万円、後遺障害慰謝料は110万~2800万円、死亡慰謝料は2000万~2800万円です。

| 入通院慰謝料 | 19万~89万円(通院期間1ヶ月~6ヶ月の軽症時) 28万~116万円(通院期間1ヶ月~6ヶ月の重症時) |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 110万~2800万円 |

| 死亡慰謝料 | 2000万~2800万円 |

これら交通事故慰謝料の相場は、過去の裁判例をもとにした弁護士基準で算定した金額です。

加害者側の保険会社が提示する慰謝料は、この相場よりも低額であることがほとんどです。

安易に示談に応じてしまうと、相場の3分の1から半分程度の金額しか受け取れない可能性があるので注意しましょう。

自分が受け取れる慰謝料が具体的にいくらになるのか知りたい!という方は、以下のページで「交通事故慰謝料の計算方法」や「交通事故慰謝料の相場」について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

慰謝料の自動計算機を使えば、年齢や年収、入通院期間などの必要項目を入力するだけで、おおよその交通事故慰謝料額を算定することができます。

自分が受け取れる慰謝料を今すぐ知りたい!という方は、以下ページより慰謝料計算機をご活用ください。

合わせて読みたい関連記事

入通院慰謝料は、事故による怪我で通院・入院した日数や期間に応じて算定されます。

自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料を表で比較してみました。

任意保険基準は詳細が非公開となっているため説明を割愛します。

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 軽症/重症 |

|---|---|---|

| 1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6000円 | 19万円/28万円 |

| 2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2000円 | 36万円/52万円 |

| 3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 53万円/73万円 |

| 4ヶ月(実通院日数40日) | 34万4000円 | 67万円/90万円 |

| 5ヶ月(実通院日数50日) | 43万円 | 79万円/105万円 |

| 6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 89万円/116万円 |

自賠責基準・弁護士基準ともに通院期間が長いほど慰謝料が高額になることがわかります。

以下、自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の計算方法を、

【事故の怪我で入院なし・通院期間6ヶ月・実通院日数60日】のケースに当てはめて詳しくみていきましょう。

自賠責基準の入通院慰謝料は、日額4300円と定められているため、慰謝料の対象日数によって金額が決まります。

なお、以下の2つの式のどちらか低額な方が採用されます。

①4300円×入通院期間(初診~完治または症状固定まで)

②4300円×(実入院日数+実通院日数)×2

【計算例】

この式に通院6ヶ月(実通院日数60日)を当てはめると、

となり、低額の②51万6000円が自賠責基準では採用されます。

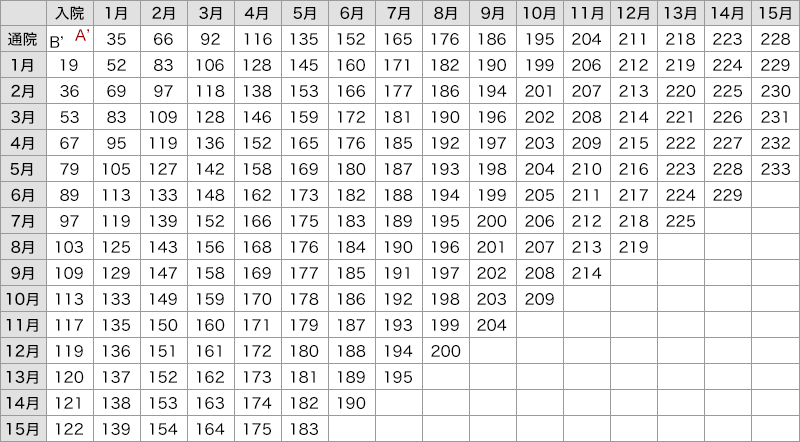

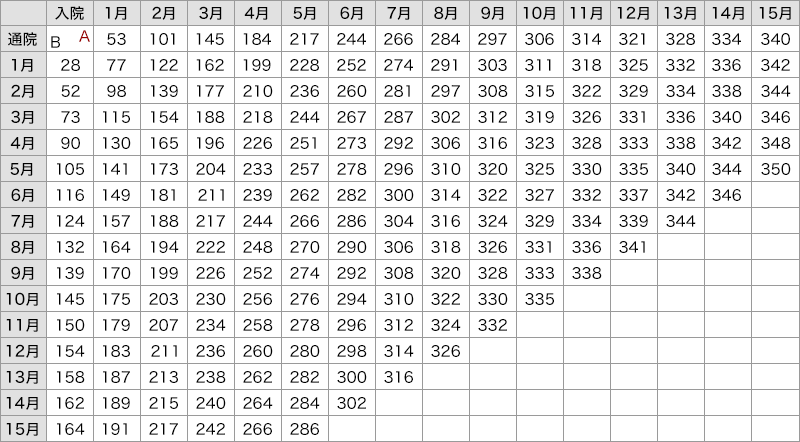

弁護士基準の入通院慰謝料は、赤本の慰謝料算定表を用いて相場額を計算します。

怪我の内容に応じて次の2種類の算定表を使い分け、1ヶ月を30日として入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所が慰謝料の相場額になります。

弁護士基準で用いる2種類の慰謝料算定表計算例

入院なし・通院6ヶ月を算定表に当てはめると

交差する箇所を確認すると、軽症時だと89万円、重症時だと116万円となります。

同じ条件でも自賠責保険の入通院慰謝料は51万6000円なので、軽症時でも弁護士基準の慰謝料額の方が高額であることがわかります。

【軽症の場合】(別表Ⅱ)

【重症の場合】(別表Ⅰ)

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって、算定基準ごとの慰謝料の目安が決まっています。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |

| 2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |

| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |

| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |

| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |

| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

任意保険基準は詳細が非公開となっているため説明を割愛しますが、自賠責基準・弁護士基準ともに等級が上がる=症状が重くなるほど慰謝料が高額になることがわかります。

【例】

むちうちの後遺症で、後遺障害等級14級が認定された場合の後遺障害慰謝料は次のとおりです。

自賠責基準と弁護士基準では、3倍以上もの差があることがわかります。

交通事故の後遺障害について、申請方法や慰謝料を以下のページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

死亡事故の慰謝料は、算定基準ごとに次のように相場が決められています。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 400万~最大1350万円 | 2000万~2800万円 |

死亡慰謝料は、交通事故で亡くなられた被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料があり、自賠責基準はそれぞれの枠組みで金額が決められているのに対し、弁護士基準は本人の慰謝料に遺族の慰謝料が含まれた金額になっています。

任意保険基準は詳細が非公開となっているため説明を割愛しますが、自賠責基準と弁護士基準の死亡慰謝料について、以下でもう少し詳しくみていきましょう。

| 本人の慰謝料 | 一律400万円 | |

|---|---|---|

| 遺族の慰謝料 | 遺族1人 | 550万円 (被扶養者がいる場合750万円) |

| 遺族2人 | 650万円 (被扶養者がいる場合850万円) |

|

| 遺族3人以上 | 750万円 (被扶養者がいる場合950万円) |

|

自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料が一律400万円と定められています。

上記表の金額に遺族への慰謝料を加算した金額が、自賠責基準における死亡慰謝料です。

遺族への慰謝料は人数によって変わり、扶養家族がいる場合は200万円が加算されます。

【計算例】

亡くなられた事故被害者に配偶者と扶養家族が2人いて、慰謝料の請求権者が3人の場合は

となり、自賠責基準の死亡慰謝料1350円が支払われます。

| 死亡した方の家庭内の地位 | 弁護士基準の慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 配偶者・母親 | 2500万円 |

| その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |

弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料の金額があらかじめ合算されており、被害者の家族内の地位や属性によって相場が異なります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

慰謝料が増額するケースには、以下のような事由があります。

慰謝料が減額するケースは以下のとおりです。

交通事故では、様々な損害賠償金を請求することができます。慰謝料も損害賠償金の中に含まれます。

| 損害賠償項目 | 概要 |

|---|---|

| 治療費 | 応急手当費、治療費、投薬費、手術料 など |

| 通院交通費 | 原則として公共交通機関の料金が認められる |

| 装具・器具購入費 | 松葉づえ、車いす、義肢、眼鏡、コンタクト など |

| 付添費用 | 事故被害者の通院に付添の必要性がある場合のみ請求可能 |

| 将来介護費 | 被害者に重度の後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になった場合に請求できる |

| 休業損害 | 仕事を休まざるを得なかったために生じた損害 |

| 逸失利益 | 将来にわたる減収の補償 |

| 葬儀費用 | 通夜や葬儀、墓石や仏壇などのお金も含まれる場合がある |

交通事故の損害賠償請求については以下のページでも解説していますので、あわせてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故で適正な慰謝料を受け取るためには、以下の4つのポイントがあります。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 12万9000円 | 19万円 |

| 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 109万4000円 | 199万円 |

| 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 109万4000円 | 215万円 |

交通事故の被害に遭って怪我をしたら、たとえ軽傷であったとしてもすぐに病院を受診しましょう。

事故に遭った日から病院での初診日が離れすぎていると、怪我と事故との因果関係を証明することができず、慰謝料だけでなく治療費まで支払ってもらえなくなるおそれがあります。

また、整骨院や接骨院には医師がいないため、診断書を作成してもらえない点にも注意しましょう。

適切な慰謝料を受け取るためには、医師の診察や必要な検査を受け、事故の怪我の内容や治療期間、後遺症の有無が正確に記載された診断書を作成してもらう必要があります。

事故直後に自覚はなくても、時間が経って違和感があらわれたらすぐに整形外科などの病院で医師の診察を受けることが大切です。

医師の指示に基づき適切な頻度で通院することが大切です。適切な慰謝料を受け取るためには、月に10日程度の通院が望ましいでしょう。

では、通院頻度が少なかったり、多すぎたりした場合は、どのようなデメリットがあるでしょうか。

適切な通院頻度は事案によって変動しますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

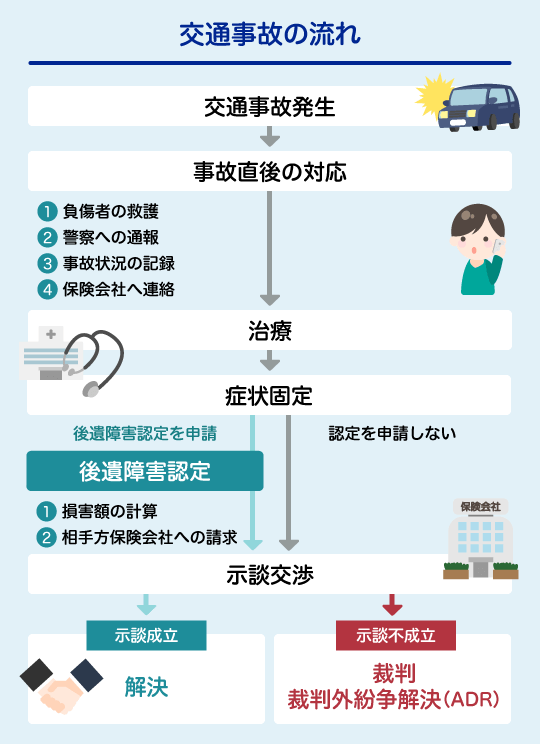

交通事故で負った怪我が後遺症として残り、医師から症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定申請の手続きにとりかかりましょう。

残った症状が後遺障害等級に認定されることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

後遺障害等級認定申請の手続きには、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

事前認定

加害者の任意保険を介するため、「加害者請求」とも呼ばれる後遺障害等級認定申請の方法です。

被害者が後遺障害診断書を加害者側任意保険に提出すれば、あとの必要書類は加害者側保険会社が準備し、審査機関に提出してくれます。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

被害者請求

加害者の自賠責保険に対し、被害者が直接、後遺障害等級認定申請をする方法です。

被害者請求では被害者がすべての必要書類を集め、加害者側の自賠責保険会社に提出します。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

どちらの方法にすべきかお悩みの方は、一度弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

交通事故の慰謝料は、弁護士基準で請求することが重要です。

同じ条件でも、加害者側の保険会社が任意保険基準に基づいて提示してくる慰謝料額よりも、弁護士基準に基づいて計算した金額の方が2~3倍高額になるケースも少なくありません。

ただし、個人で加害者側保険会社と交渉しても認められることはほぼありませんので、弁護士基準に基づいて慰謝料を請求したい場合には、弁護士に依頼することを検討する必要があります。

慰謝料の請求は上記の表のとおり、示談交渉時に相手方保険会社から示談金(損害賠償金)の提示があります。

この時に金額に納得がいかない場合はその旨を伝えて交渉していきます。

基本的にもらい事故のような被害者に過失がない事故を除き、示談交渉は相手方保険会社と被害者の保険会社で行います。

タイミングとして、後遺障害の等級が認められると損害賠償額の金額を算出することができます。

また、被害者が弁護士に依頼していると、示談交渉を弁護士に任せることができます。

交通事故の慰謝料は示談が成立した後に受け取ることができます。

事故による治療や手続きが終了して、すべての損害が確定した後に加害者側の保険会社と示談交渉が始まり、被害者と加害者双方が合意して示談書(または免責証書)を取り交わした後、2週間程で保険会社から支払われるのが一般的です。

もっとも、交通事故の被害に遭うと働けなくなったり、治療などで出費がかさんだりして、「なるべく早めに慰謝料を受け取りたい」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合に利用すると良いのが、内払い金・仮渡金制度です。

相手方保険会社によっては示談より前に、保険金の一部を被害者に支払ってくれ内払い対応を行っている場合があります。

内払い金を希望する場合には一度相手方保険会社に問い合わせてみましょう。

損害額が確定しない段階から自賠責保険に請求できる前払い金です。

仮渡金を請求すれば、法令で定められた一定の金額を受け取ることができます。

交通事故の慰謝料には時効があります。

一定期間が経過すると、時効によって慰謝料などの損害賠償請求権は消滅し、請求できなくなってしまいます。

示談交渉が長引く場合には時効を中断させる手段をとるなど、対策を講じる必要があります。

| 事故の種類 | 時効 |

|---|---|

| 物損事故 | 事故の翌日から3年 |

| 人身事故(後遺障害なし) | 事故の翌日から5年 |

| 人身事故(後遺障害あり) | 症状固定時から5年 |

| 死亡事故 | 死亡の翌日から5年 |

| 加害者不明の事故 | 事故の翌日から20年 |

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットが得られるでしょう。

慰謝料が増額する可能性がある

弁護士に依頼すると慰謝料の金額をすべて弁護士基準で算出し、相手方保険会社と交渉します。

その結果、当初の提示額より慰謝料が高額になる可能性が高まります。

交渉をすべて任せられる

弁護士に依頼すると、代理人として示談交渉を任せることができます。

弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロでもあるため、示談交渉が有利に進む可能性が高まります。

後遺障害の等級認定につながりやすい

後遺障害等級認定申請は、「被害者請求」をおすすめしていますが、被害者の方の負担が大きくなってしまいます。

弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定申請の全体的なサポートができ、認定率が高まることが期待できます。

慰謝料を弁護士基準で請求する方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。

合わせて読みたい関連記事

(事案の概要)

ご依頼者様は、自転車で走行中に左側から直進してきた車にはねられて、腰椎圧迫骨折の傷害を負いました。ご依頼者様は、治療を続けましたが腰痛の症状が残り、後遺障害等級認定の申請をしたところ、11級7号の認定を受けました。

その後、ご依頼者様は、相手方保険会社から賠償額約600万円の提示を受けましたが、内容が適切なものなのか不安に感じられ当法人にご相談されました。

(担当弁護士の活動)

担当弁護士が、保険会社からの提示額を検討したところ、逸失利益と後遺障害慰謝料が自賠責基準で算定され低額であることが判明しました。

そこで、担当弁護士は、ご依頼者様の仕事内容を聴取したうえで、裁判例の傾向を調査して、弁護士基準で計算し直した賠償額を保険会社へ提示しました。

(結果)

弁護士基準で賠償額を提示した結果、労働能力喪失期間について争いがありましたが、粘り強く交渉したところ、労働能力喪失期間は請求通り認定され、慰謝料と併せて1000万円以上増額した約1600万円での示談を成立させることができました。

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故の慰謝料は、被害者が主婦(主夫)や子供でも請求することができます。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は基本的に、被害者の職業・収入の有無・年齢などの影響を受けずに、被害の内容にそった金額が支払われます。

ただし、死亡慰謝料については、弁護士基準で請求する場合、亡くなられた被害者の家庭での立場(役割)によって慰謝料額が異なります。

なお、慰謝料以外の損害賠償のうち、事故に遭わなければ得られたはずの将来の収入に対する補償=休業損害や逸失利益は、計算にあたって収入や年齢などによって金額が異なる場合があります。

詳しくは、以下ページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

骨折で「頻繁に通院する必要がない」などの事情で通院日数が少なくなってしまった場合には、その事情が考慮されて慰謝料が減額されずに済む可能性があります。

骨折の場合、ギプス固定して自然治癒を待つ治療方法が選択されることが少なくありません。

このように、医師の指示によって通院期間の長さに対して通院日数が少なくなってしまうケースでは、自宅療養期間を入院期間とみなし、慰謝料の算定対象にしてもらえる可能性があるのです。

加害者側の保険会社から「通院日数が少ないため慰謝料を減額します」と言われた場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

通院日数が少ない場合の慰謝料については、以下ページでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

死傷者のいない物損事故では、慰謝料を請求しても認められないことが一般的です。

人体への損害がない物損事故では、そもそも肉体的苦痛は発生しません。

車や所持品への損害については、財産的な損害の賠償によって精神的苦痛も慰められると考えられていることから、慰謝料請求は認められないのです。

したがって、かすり傷でも怪我をした場合や、後日身体に違和感が生じた場合には、速やかに医師が作成した診断書をもって警察署へ行き、物損事故から人身事故に切り替えてもらいましょう。

なお、物損事故でも家族同然のペットが死傷したり、家屋や墓石が損壊したりするような感情を強く害するケースでは、例外的に慰謝料請求が認められる可能性もあります。

物損事故における損害賠償については、以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

任意保険は自賠責保険で補えない損害を補償するためのものなので、二重にもらうことはできません。

自賠責保険から支払われた慰謝料は、任意保険会社に請求する場合には既払い分として控除されます。

また、自賠責保険から慰謝料が支払われているにもかかわらず、黙って任意保険会社から支払われたとしても、後日、不当利得として返還請求をされるでしょう。

自賠責保険会社と相手方の任意保険会社は別々であることも多く、手続きが二つ必要なのではと心配される方がいるかもしれませんが、大丈夫です。

手続きを効率的に進められるように、任意保険会社に対して自賠責保険の請求もあわせて行い一括して受け取ることができるのです。これを一括対応といいます。

交通事故の慰謝料は非課税とされているため、税金はかかりません。

慰謝料だけでなく、休業損害・逸失利益・治療費などのほかの損害賠償についても、交通事故による損害を補償するものとして非課税とされています。

もっとも、交通事故の損害賠償のうち、一定額を超えると例外的に非課税とならない慰謝料や保険金もありますので注意しましょう。

例外的に非課税とならない慰謝料・保険金の一例交通事故に遭うと、ショックが何日も続くなど、精神的苦痛を負います。心が深く傷つけられた分、適切な慰謝料を支払ってほしいというお気持ちは当然のことです。

しかし、相手方保険会社が提示する金額は被害者が本来受け取るべき適切な金額ではない場合が多くあります。

適切な慰謝料請求は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。弁護士基準で計算し直した金額を法的な観点から主張・立証することで、慰謝料が増額する可能性が高まるでしょう。

交通事故の慰謝料についてお悩みの方は、まずは一度私たちにご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料